当人们怀念20世纪80年代,总会想到王小波的作品。另一位作家薛忆沩的小说《遗弃》,也体现了当时青年的思想状态:陷入了存在的困境,发现了世界的“混乱”。他们像“业余哲学家”一样,追求精神生活的答案。

《遗弃》,薛忆沩 著,上海文艺出版社,2012年5月。

有本书一直放在我的床头,它就是《遗弃》。

我说的是薛忆沩的《遗弃》。尽管诺贝尔文学奖得主阿卜杜勒拉扎克·古尔纳也有一本小说叫《遗弃》(英文名同样也叫“Desertion”),除了看作是与“诺贝尔文学奖的一段奇缘”外,薛忆沩的《遗弃》更像一个时代的缩影,神奇的是,它也一直是当下的缩影。

我有两个版本的《遗弃》:2012年上海文艺出版社版和2017年华东师范大学出版社版。至于1989年的首版,已是难得一见了,更别说求。《遗弃》主人公图林有句话:“这是我现在唯一不知道如何处理的东西。”所以《遗弃》就一直在我的床头,我搬过三次家,都未曾改变存放它的位置。

其实除了首版的珍稀,更有价值的是2012年出版的《遗弃》,因为薛忆沩对其的重写,让《遗弃》在语言流畅性、细节丰富度以及叙事逻辑和节奏上都有所得升,使其成为了一部相当成熟的文学作品。今年是《遗弃》出版35年,这35年里,薛忆沩从中国版图的中部(长沙)走过了改革开放的前沿城市(深圳),如今却选择了更遥远且宁静的世界(蒙特利尔),薛忆沩用自己的行动诠释着《遗弃》里图林的哲学观——我已经受够了,我已经决定“遗弃”。薛忆沩“遗弃”的是一个喧闹的环境,却始终清醒地活在文学里。35年的《遗弃》,也可以看作是薛忆沩文学生涯的35年。

八十年代的“青春之歌”

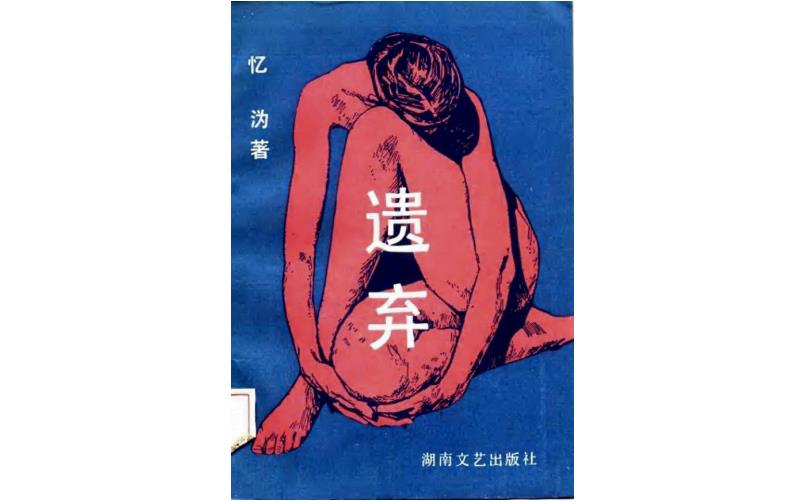

薛忆沩的《遗弃》首版于1989年,那时24岁的薛忆沩还有些腼腆,但他笔下的“业余哲学家”图林(《遗弃》的主人公)毅然绝然地要遗弃这个世界,薛忆沩用了“生存环境的焦虑”和“消失”这样的词,(在之后的新版中)甚至设计了图林要求自己的朋友“销毁”这一段“见证”上世纪八十年代中后期中国城市生活和中国青年思想文字的细节。

“销毁”是对文字的暴力,它就出现在《遗弃》的开头。我想,正是这样的“暴力”,或者是“冷静”,又或者是某种“寓言”,都应了薛忆沩的文字里更多关于文学与哲学的思考。“遗弃”这带有浓厚存在主义色彩的书名,可以说是对上世纪八十年代中后期中国青年思想状况的精准总结,这部作品也因此可以称为是那个时期的“青春之歌”。

《遗弃》也是一部与深圳关系密切的作品。初版7年后的1996年,深圳举办了全国书市,某天晚上,作为书市嘉宾的北京大学哲学系教授何怀宏光临薛忆沩位于罗湖区的住处。他是为《遗弃》而来的。但当时任教于深圳大学文学院的薛忆沩已经不再认为这是一部值得示人的作品,所以有婉拒之意。但何怀宏却说:“手稿一旦变成了书籍就不再是作者的私产。任何作者都没有权利阻止读者去阅读一本已经出版了的作品。”就这样,《遗弃》第二次走出深闺。1997年最后一期的《南方周末》上出现了何怀宏教授对这本书的推荐。推荐语没有任何学究气,他用日常的语言说这是一本自己“差点错过的好书”。

应该说,“差点错过”的并非何教授一人,如果初版的标题是当年薛忆沩坚持的“业余哲学家”的话,错过它的人或者会更多。初版编辑周实回忆,当时他极力反对用“业余哲学家”作为书名,因为没有任何人会去翻开一本名为《业余哲学家》的小说。好在薛忆沩很快意识到了这一点,在保全题目的哲学意指的同时,他想到了“Desertion”这个词,从而又想到了“遗弃”,才有了之后的种种故事。

《遗弃》,薛忆沩 著,湖南文艺出版社,1989年3月。

尽管薛忆沩时常自嘲地说《遗弃》在出版后的8年之中只有包括作者和编辑在内的“17位读者”,但它因“深刻的文学价值和对人生意义的探寻”,始终不被读者所遗弃。

十年多后,随着薛忆沩对汉语和文学的要求越来越精细,他对初版的《遗弃》也愈加感到不安。所以他一直固执地抵制重印《遗弃》。2011年,他开始了重写这部给他带来巨大声望的作品。重写花费了比原创多一倍的时间,尽管没有改变旧版的叙事结构,但是语言更加流畅,细节更加丰富,叙事的逻辑和节奏也清晰了许多。再加上不变的思辨力度、先锋姿态以及边缘意识,使得这部作品达到了相当成熟的水平。

薛忆沩与王小波的“邂逅”

与王小波的“邂逅”对薛忆沩来说是最终的“遗憾”。就像在《遗弃》中图林写过一句话:“消失是一种特殊的生活形态”。不能说王小波的去世是一种“消失”,这显然是不准确的。只是薛忆沩接受了对所神往之人顷刻间就与你对立于生死之中的事实。这一点很像《遗弃》所谈论的哲学——将来如此虚幻,存在的意义又是什么?

薛忆沩有两次与神往之人的生死相隔。

1995年的7月底,他在欧洲旅行路过波恩时,看到了布罗茨基演讲的海报,这是薛忆沩无比神往的作家,想象一下他当时的内心定是激动的,是怎样的缘份让他刚走出火车站就能与这样的作家“邂逅”?只是冷静下来后,意识到自己的行程与布罗茨基的演讲有冲突,薛忆沩需要多停留两天才能真正见识到这位作家的神采。薛忆沩考虑再三,还是放弃了这次机会,他的理由是“将来还有机会”,他确认后会必然有期,可惜在几个月之后,年仅54岁的布罗茨基就匆匆离开了人世。按照薛忆沩的说法就是:一场与精神的“约会”最终变成了一种教训。

这样的教训或者错误在1997年又发生了一次。当年4月中旬,薛忆沩从一位朋友的电话中知道了王小波的死讯。“将来”又给了他虚幻的一击。

说起他与王小波的缘份,与神往的布罗茨基相比又多了一分神交。

1991年9月16日,中国台湾地区《联合报》的第24、25版公布了第13届文学奖的评选结果。薛忆沩的照片与得奖感言刊登在第24版,第25版的一位作家的照片与感言却给他留下了深刻的印象。薛忆沩被这位作家大气、朴实又非常富有逻辑的文字深深吸引,这位作家就是王小波。

《空巢》,薛忆沩 著,华东师范大学出版社,2014年5月。

出版于1997年7月的王小波纪念文集《浪漫骑士》一书中收入何怀宏教授一篇题为《初读》的文章。他这样写道:“我们很少读到真正有哲理意味的小说,我这里所说的“哲理”不是明确的道理,而恰恰是暧昧的、刺激人思考和分析的,如卡夫卡的小说所提供的。我想,8年前出的忆沩的《遗弃》是一本,不过它很快就湮没无闻了;最近史铁生的《务虚笔记》也是,但也罕见书评。王小波这本书也应当算……”算起来,薛忆沩与王小波“邂逅”了两次,但这两次都未能让他们真正见上一面,全是因为“将来”这个理由,让他们只能在汉字与汉字之间冷漠地相对。试想一下,如果薛忆沩真的与王小波直面对话,该是多么有趣的一件事。可惜世上没有“如果”,只有不断创作与磨练写作的薛忆沩,在《遗弃》之后,薛忆沩还有《深圳人》,还有《空巢》,还有《通往天堂最后的那一段路程》等。我们在他的作品里看到王小波的延续,因为他们的心灵是相通的,他们都痛恨无聊,也都向往自由,他们也都敬畏理智的力量。但同时也看到了薛忆沩独特的文学气质——他的忧伤与冷静,相对于王小波的“彻底”更加令人伤感与着迷。

他的文学与哲学不可分离

Desertion,这个词似乎比起中文的“遗弃”有更浓厚的存在主义意味。35年前,24岁的文学青年薛忆沩已经涉猎了大量的英法文存在主义作品。Desertion是他经常会在阅读中遇到的词。可能是薛忆沩对这个单词特别敏感吧,他认为“Desertion”是一个能够将读者带进人性深处的词——它具有强烈的失落感、疏离感、压迫感、负疚感和恐惧感,又涵盖许多极端的人类处境,如战争、离异和迷失——它的本意是逃离人不愿继续承受的责任和义务。我暂不清楚是“Desertion”影响了薛忆沩写作《遗弃》的初衷,还是《遗弃》完美诠释了“Desertion”。

《遗弃》,薛忆沩 著,华东师范大学出版社,2017年3月。

可惜的是,在初版《遗弃》(1989年)进入市场的平装本和2012年的新版《遗弃》封面上都未曾用过“Desertion”,只有在2017年由华东师范大学出版的《遗弃》中(这一版本的语言又有一些细微的修改)使用了“Desertion”。薛忆沩认为,汉语里没有与“Desertion”精确对应的词:遗弃、背弃、抛弃、躲避、逃离等等都只是片面的翻译。所以他坚持要在最新版的装帧上凸显这个英语词汇。

那么什么是“Desertion”?

当图林在信中对朋友韦之表达了自己对世界的遗弃以及这种遗弃给他带来的内心平静和纯净时,我们能理解“Desertion”。

当图林在面对生活中的混乱和无序时,选择了通过写作来寻求意义,这种对写作的执着和热爱可能就是“Desertion”。

当图林写下“‘我会死于旅途’,那种无人生还的死亡很了不起“时,“Desertion”正在《遗弃》的文学中焕发着生机。

若你仍不明白什么是“Desertion”,不妨对照着旧版与新版来读一读。在初版的最开始,已经消失两年的图林给为他保存日记的朋友写来的信里,同意自己的朋友阅读这份日记。而在2012年版本里,图林的态度变了,他要求自己的朋友销毁他的日记。这既是薛忆沩在相隔24年后对《遗弃》主人公图林有了更多的理解,也是“Desertion”的一次升华,一个英文单词在中国文学里得到了最佳的表达。也是在薛忆沩的哲学观里的最佳体现。

从初版《遗弃》开始,薛忆沩就定了基调——他的文学与他的哲学不可分离。

图林的“业余哲学家“人设当然也可以是现实中的薛忆沩。早在35年前,薛忆沩就通过《遗弃》向世人传递了他的文学理念和追求。在他接下来的文学里我们能看到对其的坚持与延伸,如《空巢》里的“老范”和《希拉里、密和、我》里的“王隐士”那样,都在“空”的现实里寻找着答案。

薛忆沩曾说过“与文学无关的生活不值得过”,而他的文学生活也在哲学的启示下,打开了文学触及人性的奥秘和人生真谛的格局。如果说莎士比亚的作品全是对“无”(nothing)的人生的定性,薛忆沩就会让笔下的人物唱起清“空”一切的《空巢歌》(小说《空巢》里疯子的言行)。

“Desertion”伴随着《遗弃》走过的35年,是薛忆沩作为“业余哲学家”清唱文学的三十五年。与其说他在“等待共鸣”,不如说他就是我们的“精神共鸣”,无需等待,更无需“遗弃”(或遗忘),他的存文学只是存在着,仅此而已。

作者/伍岭

编辑/荷花

校对/柳宝庆