影片一开始,刚出狱的男子身上只有单薄外衣,说明了被关的时长,也暗示没什么人来探望。果然家人连搬走都懒得通知,至亲的冷漠像在防他什么?怪的是他出狱后想做的第一件事,竟是登门拜访被害者家属。这已够反常了,他还差点强暴死者小脑麻痹的女儿。这是个极恶之人吗?

但谁也没想到这个对她有兽欲的男子,竟然相濡以沫地发展出动人的关系。而当他们两情相悦,却成了外界难以容忍的变态。

观众在黑暗中成为目击者,见证了世俗的庸恶与真正的浪漫。

这是韩国导演李沧东在2002年拍的一部电影《绿洲》当中的片段。

它讲述的是社会边缘人不被祝福的恋爱。

李沧东的电影确实自成一格,从影像上来看说不上有什么鲜明的个人印记,但他的电影总是在叩问一个个强而有力(又不见得被拿来经常讨论)的命题上,不表态孰是孰非、而是凛冽的呈现。

《绿洲》讲述不健全人的日常与爱恋,突显出韩国的社会议题,不但备受大众推崇,也在国际影展上崭露头角。像《熔炉》《7号房的礼物》都属于这样的电影。

但我还是在《绿洲》则看到较高的艺术性,特有的柔软与温情质感在于使用了白鸽、绿洲等象征,穿插了恭洙幻想的后设拼贴,将生命残缺的沉重轻轻地、浪漫地道出。

有的时候,我们不敢正视丑陋病痛的人;有的时候,全然天真的善意,竟使我们困窘。有的时候,我们自以为有礼貌,有同情心,对这满目疮痍的世界维持着一种口惠而实不至,皮笑但肉不笑的关怀;也有些时候,我们从街边拾起流浪动物,只因为它这样孤独弱小,在马路徘徊,遂赋予了我们囚禁它的权力,以爱之名。

《绿洲》谈论的就是这种自觉的与不自觉的虚伪,导演安排了两个被社会放逐的人,一个是轻度智力障碍的男人忠都,刚踏出监狱,就因为吃面不付钱被扭送警局,家人明着暗着嫌弃他,视他为家族的累赘,即使他的前科累累中包含了替家人顶罪。

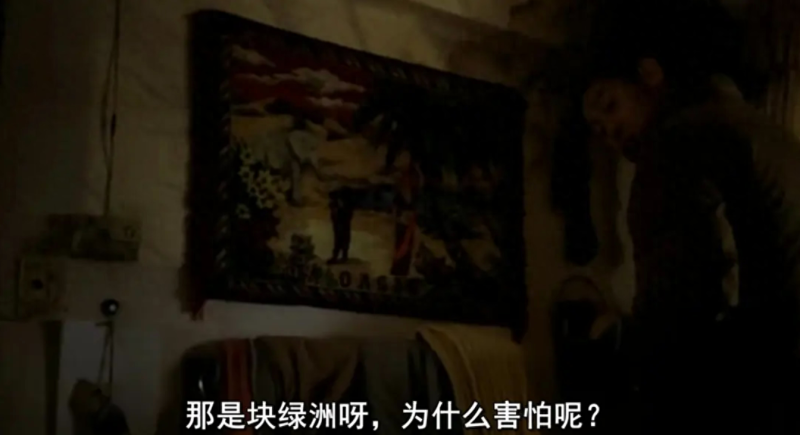

另一个是小脑麻痹的女人恭洙,不但手脚蜷曲不良于行,面容也扭曲无法言语,她被兄嫂遗弃,独居在旧公寓里,她每日凝望着挂在墙上一方织着椰子树、泉水与小象的挂毯,窗外树影映在毯上,把绿洲搞得影影绰绰,常使她莫名地惊惧。

观赏《绿洲》宛如凝视深渊,探问着人性的贪婪腐败、丑陋恶意有没有尽头?男主角忠都在寒冷的冬天出狱,身上却只穿着一件不合时宜的衬衫,仅有的一件厚外套,是要留给母亲的;哥哥带着忠都找到一份外送工作。

面对这份得来不易的职缺,忠都却在面试时不合时宜地打断对方说话,只因他全心急切地要到恭洙家送礼。

在《绿洲》,黑暗能有多黑暗,纯洁便能有多纯洁。

“不合时宜”是忠都宿命般的原罪。

发展迟缓?注意力不足过动症?医学所能定义的病类或残缺不得而知,是这样未知的存在,挑战着无知人类的良善与道德。

恐惧激出一淌淌臭脓腥血,那是罪恶还是伤口?《绿洲》冷静到几乎残酷地交由观众指认:忠都就是凡间里无法入世的、出格的,那歧路里开出的一朵狂花。

“本来想出狱后马上过来,但因为不知道你们住在哪。”

在工作之前、在饱暖与淫欲之前、在所有自我需求之前,忠都重归自由后提着果篮、找到车祸死者的家,探望几年前一起车祸的受害家属。

那是忠都第一次见到恭洙。

原本窄仄的老公寓,因为拥挤与狭促的欲望,让空间更贫脊荒凉。恭洙是一名独居的重度脑麻痹患者,哥嫂以每月20万韩元交换邻居供餐,以残障人士保障资源入住高级住宅。

是这样一眼望去,不见生机,孤绝荒芜的沙漠里,忠都见到了恭洙,那天光影倾泻,白鸽眷顾。

忠都和恭洙都是在社会上没有适应力,无法创造经济价值,又在情感上边缘与疏离的族群。

对家人而言,他们是无法全然遗弃、但“你不在我们会过得比较好”的存在。

大概是基于同类的亲密感,让忠都在意起恭洙,送了一大束鲜花,并在某一天悄悄地潜入恭洙房间,试图侵犯。

无神审判之地,野蛮与原始恣意而生,却营养了恭洙内心那块无人问津的死寂荒地。

“你说我漂亮?”忠都的出现,带给恭洙起源与生机。在忠都干净的眼睛里,恭洙终于是一个人、一个女人,可以和常人一样,搭乘交通工具出游、在餐厅吃饭、到KTV唱歌。

忠都领着恭洙走出死寂荒地,走入车水人龙,在世俗中无所畏惧地唱歌跳舞。

于是恭洙在心里真的好好爱了一回:和忠都并肩在摇晃的车厢、在修车中心里尽兴地撒娇嬉闹。

相爱带来幻觉,却无能用肢体实现。

导演以一对边缘人的恋情为明镜,对比社会上普遍存在的伪善。

从男方家人漠不关心的态度,到女方家人自以为是的保护管束,乃至公权力先入为主地未审先判,随着情节发展,手起刀落,许多我们习于视而不见的道德暗角一一现形。

批判力道之猛烈,丝毫不留情面。

在所有看过的“畸恋”电影之中,丹麦鬼才导演约阿希姆·赫登的《破浪而出》是我的首选。

一场医院戏:信仰虔诚的精障妻子与瘫痪后提出“跟别的男人做爱”的蓝领丈夫,两人各据病床却无法彼此用体温慰藉对方。

而《绿洲》是唯一能与之比美的电影,以一个没有一技之长的废人与生活无法自理的残疾人的恋爱,戳破了文明世界无所不在的歧视与伪善。

警察说:“怎么会袭击一个那样的女孩呢,我真是不明白,看着她让你兴奋吗?“

寥寥数语,不齿忠都的同时亦不经意地流露对恭珠视如敝屣的潜在意识。

片中魔幻神采的点缀更使本片画龙点睛。

而文学的薰陶也让李沧东的电影总是充满着丰富的符号以及潜台词。

《绿洲》就是一种隐喻,暗喻着二名分别被身体和心灵所囚禁的边缘人,对于追求新生活的渴望与想望。

这样子的爱情,比任何发生在现实生活中的肥皂剧都要来得美丽和令人揪心。

吊儿郎当的忠都在现实里做了许多对恭珠充满无限爱怜的举动,至于恭珠由于身体的不便,无法将爱好好的诉诸语言和行动。

于是乎导演运用幻想情节,来呈现她内心的镜像投射:恭珠模仿电车内情侣组用宝特瓶敲宗都头、在去完KTV等待回程电车从轮椅上站起身的愉悦歌唱云云。

《绿洲》的片名念来有些拗口但其来有自,每当窗外投射的树干被晚风吹抚、影子总在恭珠房间璧毯的绿洲上摇曳,忠都为了安抚每到夜晚就心神不宁的恭珠,胡吹一气的念咒,是心理作用也罢、是歪打正着也罢,影子在转眼间消散。

片末忠都的“猎影”计划毋宁是形而上的告白:“即使我无法为你斩除心中千头万绪的阴影,但至少要为你斩除盘根错节的树影吧!”

在支离破碎的现世中,忠都和恭洙共构出专属于彼此的情感宫殿,在宫殿里恭洙是公主殿下,忠都是为爱忠诚英烈的将军。

为了恭洙,忠都偷开客户的车子,挨完棒棍仍能笑着为恭洙晒衣服;在不被接受的家庭聚会里,推着恭洙入席吃饭、合影。

在两人的情感宫殿里,忠都不再是一无所有的败类,只要活着,忠都本身的存在就是恭洙的绿洲。

忠都和恭洙并没有就此相濡以沫,随着情节的铺陈堆叠,他们的恋情终于在那一夜——他们潜入彼此身体深处,探知肉身的界限与极限发生了剧变。他们还能拥有什么?

如果拥有一段爱情,或拥有一副全与不全的身体,或拥有性,都不为世所容的话,他们还能拥有什么?

尽管一无所有,忠都还是用尽最后的力气,要为恭洙砍掉带来阴霾的树枝,恭洙将仅有的收音机推向窗边,转到最大的音量,仿佛是在告诉忠都——这是我们的全部了。

就算城倾墙颓、灰飞烟灭,“活着”就是我们想爱、能爱、为爱最大的努力,是我们倾尽所有的浪漫。

这电影有三幕是极美的,一是两人在车阵中的旋舞;一个是将军被冤入狱前,去为公主害怕的树影锯树的画面。

那简直像唐吉坷德一样,坚持着不合时宜的情怀。

另一幕则是最后一幕,导演用长镜头,让恭洙在听着宗道从狱中传来的问候时,那公寓里扫进来难得的一整片阳光。

之前公寓的灰蒙变成了魔幻的光晕,显示着“绿洲”还没有消失。

在将军的声音中,公主的幸福还在持续,即便际遇悲惨,但“绿洲”并没有在消失。

究竟宗道跟恭洙心里看到的绿洲是真的,还是迷惑我们双眼的海市蜃楼是真的?

李沧东导演用诗的重量拍了一部电影告诉你答案。

如此,才是洗涤人心的上乘悲剧。

然而,批判的刀锋虽然雪亮,本片最精彩之处,却是导演对爱情的细腻描绘,在不经意的魔幻笔触下,幻觉与现实的界线悄悄抹去。

爱情发生时,残疾的女子因而重生,织锦的璧毯绿洲流淌出真实的泉水,在那些恬静又神奇,分不出是梦是真的温柔片刻里,被社会排斥的男人与女人超越了道德判断,回归人与人之间极其单纯又极其动人的爱情与善意,与充满偏见与自私的正常社会形成强烈对比。

也使得《绿洲》的批判不单是强烈的控诉,更蕴含了对人性的悲悯与信心。

看《绿洲》不禁让人联想到法国经典文学《不能承受的生命之轻》,是作家米兰·昆德拉以布拉格之春为背景,描述一对男女的爱情故事。

小说中男主角托马斯的情感是多元的,灵魂与肉体的爱情分别填补了他不同的需求,而女主角特丽莎则是身灵全然地爱着托马斯,这样负重的关系和托马斯的情妇萨丽娜形成对比,萨丽娜摆脱了国家、家庭与爱情的束缚,一生都在追求“轻”。

《不能承受的生命之轻》以不同的情感样貌来具现“轻与重”的哲学思考,而在忠都与恭洙的爱情里,我同样看见了轻与重的辩证——生存环境如此艰难,只有在两人的情感宫殿里可以把自己舒坦开来,用自己的样子好好去爱,那样的爱之所以纯粹,在于滤除了外貌魅力、家世背景、才华经济等世俗择偶条件、附加价值——在情感宫殿里,逃脱了阶级权力的束缚,两人全然的理解以及绝对的自由,才得以感受到生命最“轻”的状态。

事实上,这段情感有多“轻”,对忠都与恭洙而言就有多“重”。

忠都入狱后写信给恭洙,忠都想像着恭洙独自生活该有多无聊,但为了出狱那一天,一起吃上很多很多好吃的食物,所以要各自保重。

为了那一天,他们没有放弃活着,阳光洒进窄小的房间,恭洙仍然艰难地扭动扫地。

他们给了彼此生命的重量,承受着这份爱情的轻与重,有对方在的世界,就值得再活一天吧。

《绿洲》人物简单但感情变化细腻非常,处理不好就会走钟成剥削奇观。

但李沧东并未因小心翼翼而让创作成为卖点。他大胆揭露人性欲望,也不忘提炼良善与温暖。就像“绿洲”既是女主角房间的挂毯,凸显出她的寂寞和想望,也像两人关系的隐喻,甚至在电影尾声和外界现实共织出美丽震撼的影像,张力十足。

作家转任导演的李沧东丝毫不被文字局限,反而开发了笔墨和语言都难以取代的电影感。不难看出某种程度上他还是保有小说家的思维,用很特异的切入面、开放性的结局去探讨生命中难以承受、又不得又承受的“生命之痛”。

韩国电影扬名国际的激狂他懂,更多了收笔时的劲道,时隔20余年依旧余味无穷。

#中国式浪漫#