《村落的终结》是一本由李培林著作,生活.读书.新知三联书店出版的2019-11图书,本书定价:54.00,页数:,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《村落的终结》读后感(一):随便说说

《村落的终结:羊城村的故事》//李培林 豆瓣评价为“以羊城村为例的文献综述”,似乎挺贴切的。在社会学著作中不算有新鲜感,但是当作对于中国乡村社会研究的导读与梳理,似乎也不错?四颗星推荐⭐️ 四月底去广州珠村调研,给我最大的感受是“两面性”:一面是城市化的“盔甲”,匿名且疏离,已成为都市的蓄水池;另一面则是乡村的“骨肉”,蔓生且熟悉,仍是乡村血脉与地缘存续衍生的领土。而令我感兴趣的,不是这种两面性的反差本身,而是城中村们与都市文化步步侵入之互动关系——这些外在潮水,是顺着哪些旧有或新生的“河汊”流淌至乡村之内?换一个问题,城市化进程是如人们惯常认知的那样减灭了乡村的社会网络,亦或是反而增强了这些“血管神经”?有时候,我越来越倾向后者。 前些天为了给导师产粮,看了一些有关乡村性的文献,却总觉得不满意:如果乡村性是以地理景观、经济指标等数据来表征,那么乡村性的未来在哪里?仅仅是操纵指标权重的数学游戏吗?而且,如果指标的意义在于可以衡量比较,那么难道不同乡村的“乡村性”可以放在天平里对比吗?如果拿着量化结果去田地里给村民讲,农民伯伯怕不是会笑掉牙了。 读完这本书,忽然使我想起了古印度人对于世界的看法:世界是在一个大象的背上,而大象在一个乌龟的背上。如果问印度人乌龟下面是什么,他会回答:我不知道,但总有些什么东西。大卫.休谟认为,乌龟下面这个“总有些什么”的东西就是“实在”。而乡村性,就是这一实在——我们永远无法用抽象的模式或范畴去描述它,却时常感觉它与我们很近,甚至是我们脚下坚实的承载。

《村落的终结》读后感(二):走在数据和个案,理性和经验之间——读《村落的终结》有感

2008年,《连线》杂志的主编克里斯安德森说过:“数据爆炸使得科学的研究方法都落伍了”。后来,他在《拍字节时代》的封面故事里提出,大量数据从某种程度上意味着理论的“终结”。

作为写过《长尾理论》《免费》这样互联网新经济圣经的作者,对大数据的推崇,是理所当然的。在大数据全面兴起的现在,我们暂且不提物理,天文等领域,它至少对经济学,特别是对统计学和社会学,形成了强大的冲击——不再需要数据样本,因为我们可以掌握全部数据;甚至不需要用因果关系分析数据,因为我们只需要考察数据的相关性。

就像克里斯安德森说过的:“现在这个海量数据的时代,应用数学已经取代了其他的所有学科工具。而且只要数据足够,就能说明问题……只要掌握了这些数据之间的相关关系,一切就都迎刃而解了”。安德森的观点引起了激烈争论,而我几乎是占在他的一边,直到认真读了李培林先生的《村落的终结:羊城村的故事》。我才对这个问题作了重新思考。

李培林先生是我国著名的社会学家,从本书看来,运思行文,尽现大家风范。初读时,我觉得作为一本2000年代之后的社会学著作,理应在工具上更新,角度上更富有妙想。但读毕此书,我并没有见到这些,却收获了很多更有意义的想法。

在较传统的社会学理论框架内,李培林先生此书的方法,很是推陈出新。他开宗明义,在本书的前言里,详细说明了自己写作本书的方法论——

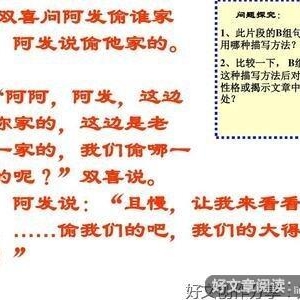

纠结于费孝通先生的“文本概括法”,和林耀华先生的“文学概括法”,李培林先生看似综合二者之长,将全书前半部分归为“文本概括”(“文本概括”是我们熟悉的,《江村经济》式的社会学传统路子。“把调查的资料和受访者的话语,慢慢地咀嚼,然后转化成比较精练、比较条理化的文本语言表达出来”);全书后半部分做了“文学概括”(文学概括是“把调查的原材料进一步加工成文学的语言,更具体地说,是小说的语言,它不舍弃生活语言中那些鲜活的东西,而是把调查的一些片断、零碎、芜杂的原材料,转化成一个完整的故事”),但如果我们细心一些,会发现李培林先生,有着自己的思考,甚至走出了自己的路子。

李培林先生的思考,是从数据开始的。因为“文本概括法”中无法绕开的,就是数据搜集和分析。但李培林先生对于数据,充满了不信任。这种不信任,是因为我们现在用人类学方法搜集数据,难免是共时性的数据,对于研究一个城中村的变迁历程,研究一个历时性的课题,数据很难到位。他说:“宏观的大规模村落问卷调查所获得的数据,有往往会丢失甚至‘遮蔽’一些有血有肉的现实生活。特别是对村落生活和制度历时性变迁的‘过程’研究,一个时点上的共时性问卷调查显然有很大的局限性”。

其次,李培林先生所看重的生命历程的“质感”和日常生活的“有血有肉”,也很难在数据中找到。他说:“从生活到话语已经存在一层‘遮蔽’,从话语到文本产生了又一层‘遮蔽’,把生活感受转化为数据和数据之间的关系,有时就像把一道道千滋百味的精美宴席,变成了滋味单一的维生素或蛋白质”。萨特表达过类似的意思,他说,一件日常小事,如果形诸文字,变成文本,立马就会变成一个传奇。虽然立意正与李培林先生相反,但是逻辑和思考是一样的;《周易》里也有过“书不尽言,言不尽意”的思考,是说“文字无法传达语言之意;而语言又无法传达意念之意”,如果把这句话换成“数不尽言,言不尽意”,大概也正是李培林先生所要表达的。

李培林先生说:“相对于统计分析的强有力工具,口述史和个案‘深描’的永恒魅力,也许就在于它的‘去蔽’能力”。挖掘数据下深埋的日常生活,是一件浪漫而有英雄色彩的事情。所以,他安排了全书尽一半的篇幅,来讲故事。然而,就算数据再枯燥,统计再“遮蔽”生活;那么,花很大气力去讲故事,讲一个一个孤立的个案,真的是社会学所需要的吗?

李培林先生也想到了这点。如果是简单的讲故事,一个记者或者一个小说家,进驻城中村,采风半个月,大概都能够完成他的任务。显然,李培林先生的故事并不是简单的复述而已。李培林先生对此做了加工,也许正是这样的处理,才使这本著作,成为一个方法上带有创新意味的名著。

首先,李培林先生对“讲故事”的局限心里有数,他说:“现实类型的局限性主要在于,这种比较类型不是经过抽象的理想类型,不具有超越个体经验的普遍解释力”。随后他介绍了很多学者和理论,杜赞奇的,王汉生,丹尼尔 贝尔,王晓毅,李国庆……这些学者们都旨在走出现实类型的局限,“试图提炼某种村落比较理想类型或象限图示”。

看到这里我们会想到,如果说到“理想类型”,说到“象限图示”,那自然而然是往马克思韦伯的理性主义老路上靠近;如果是讲故事,谈经验,那自然而然是往涂尔干的经验主义老路上靠近。理性主义和经验主义,无论从哲学上,还是社会学上,都一度是水火不容的两条思想路径。沿着这二者其中之一的路径走下去,这本书都会成为一本方法上比较传统的著作。然而李培林先生在表达了对生命历程“质感”的追求的同时,也显示出对“理想类型”的偏好。那么,无疑,他是想做二者的综合。

如何做这个综合?

李培林先生要做的,就是将经验主义的“故事”,赋予理想类型的理性。按他本人的话说,即是塑造“中国村落终结的具有普遍解释力的理想类型”。

这种理想类型,好像是小说家从芸芸众生中抽象出的某一类人,如鲁迅的阿Q;又如商学院从无数案例中遴选出最能说明问题的经典案例;正如本书的副标题《羊城村的故事》显示的那样——“羊城村”其实并无这个村子,是李培林先生虚拟出的。但我们从“羊城”可以看到某个城市的影子,“羊城村”故事里隐约闪现的各类人群,我们也轻易能够得到心理上的反映和共鸣。

这种“塑造现实类型”的方法,也许有人会觉得对于学术研究来说,未免轻浮;但李培林先生讲方法论的前言里,特别谈到一个故事。他谈到经济学家对社会学家的讥讽:“社会学没有理论,只有一些没有结论的细致描述和没有精致提炼的素材,其余的就是同情的眼泪和愤慨的话语”。对于这样的讥讽,李培林先生有他自己的回应。但我觉得,相比于经济学中,无比重要的基础——“理性人”;社会学宁愿更重经验一些,把那个冷冰冰的,异常冷静算计得失的“理性人”,放到一个个特定的社会环境中,还原为“现实人”一些。从这个角度来看,李培林先生“塑造现实类型”的讲故事方法,反而不显轻浮,更显厚重了。

最后,既然李培林先生最终选择了一分为二式的书写,我还是斗胆对“文本概括法”的那一半提一下工具上的畅想。方法上定下基调,既然是在“理性”和“经验”中行走,那么我们还是不妨在“理性”部分,借用更加有效的工具。以矫正一味追求“经验”的偏颇。

在数据爆发的现在,大数据作为强大的分析工具,如果找到科学的可操作的切入角度,无论对于共时性还是历时性的研究,我们会取得更好的成果。举本书的例子来看,《村落边界和生活半径》中,李培林先生提出了一个完整村落共同体,具有五种可以识别的边界:社会边界,文化边界,行政边界,自然边界,和经济边界。这样的概括没有问题。接着,李培林先生将这个模型,运用到羊城村的发展历程上。他说“这个边界分化的过程,并不是杂乱无章的,它有一个从边缘到核心,从经济边界开放到社会边界开房的基本次序”。言下之意,羊城村从封闭到开放的过程,无疑应该是按照前后顺序,依次为——经济边界——自然边界——行政边界——文化边界——社会边界。然而,以本书的表述看来,这个次序只是一种臆想,一种基于对制度和典故心中有谱的猜测。就算经济在变迁过程中起到决定性作用,但是,我们在数学上接受了“模糊”,在量子物理上接受了“混乱”的概念之后,会发现这种线性的发展路径,一定是不符合规律的。所谓层层突破,只是一种纯文学化的描述。如果能够完成数据采集,使用模糊分析,我们也许会得出不同的结论,展示出更加细腻更加纠缠的景象吧。

《村落的终结》读后感(三):从经济社会学视角到渐进式城中村改造方案

在中国城市化与工业化的社会转型过程中,村民经历物质与社会环境的剧变,乡土传统遭遇现代都市的冲击,随之产生许多社会、文化和经济问题。李培林通过对“羊城村”理想类型的考察与分析,采用经济社会学的视角与理论,回答了一系列“是什么”“为什么”的重要城中村命题,最终提出渐进式、整治型、以长时间充分博弈为核心的城中村改造方案。本文尝试回答李培林何以提出这一渐进式改造方案,本文的核心论点是经济社会学的研究视角最终导向了渐进式改造方案。文章首先阐释经济社会学视角在书中的具体表现,然后尝试勾连作者的经济社会学视角与渐进式改造方案之间的逻辑关联,最终对这一城中村改造方案进行评价与反思。

一、导论

走进夜晚的鹭江村,人与人摩肩接踵,电瓶车、小巴士艰难地穿梭其中。一座座轰轰作响的轻纺小工厂隐藏在繁华喧闹的服装街后面,一些同我年纪相仿的男女提着塑料袋往更深处走去,那里是他们的家,在深深处,握手楼潮湿而黑黢黢的窄道里,低头是飘着塑料袋的小水坑,抬头是晒不到光的晾洗衣衫。我站在那里,不禁想象这里的过去和未来。

鹭江村,甚或说广州城中村的理想型“羊城村”,乃是城中村这一概念下的众多子类型之一。中国工业化、城市化的浪潮之下,村庄居民经历物质环境的剧变,传统乡土社会的身份认同、生活方式、生计模式、道德规范等方面遭遇现代都市文化的极大冲击,以及市场逻辑的侵入,由此衍生出许多社会、文化和经济问题。城中村已成为中国社会科学学者前赴后继的重要课题,按照战洋和童小溪的总结,城中村研究大致存在三类理路:第一类,从城市的角度出发,城中村被视为一个待解决的负面问题,是城市化和现代化的反题。第二类,从村庄发展角度出发,城中村是城市化的中间阶段,村落经历裂变与新生,走向终结。第三类,学者关注市场化条件下外来打工者在城中村里社会关系、生活伦理和主体性的生产和重构(战洋&童小溪 2017)。一般认为,李培林及其学生关于城中村的社会学研究落在第二个类型中,但实际上这样的分类简化了这本书丰富的学术内涵,尤其忽视了重要的经济社会学取向。

本书基于2003年广州城中村田野调查[1],借鉴韦伯“理想类型”的研究方法,经济社会学的分析视角,核心论点是村落的经济行动“嵌入”在社会行动中。总的来看,本书回答了以下命题(1)是什么:广州城中村不同于欧美城市新移民聚居区、贫民区,也不同于华北地区、长三角地区出现城乡结合部,其独特之处是什么?在普遍意义上,村落终结的过程是什么?(2)为什么:城中村为什么产生并能够长久地存在?城中村发挥何种经济、社会和文化功能?城中村改造为什么如此困难?在此基础上,由小见大,作者关照到乡土社会遭遇的阵痛,以及整个中国社会现代化转型的社会剧变。

作者对经济学、社会学相关文献非常熟悉,研究回顾系统而扎实,善于旁征博引,并在跨文化比较的视野中审视中国城中村现象的出现。但是,前文的论述中有偏重理论、与现实情境脱节的倾向,生动的调查资料略微被理论压过一头。

作为对调查的总结、对现实的回应,作者提出渐进式、整治型、以长时间充分博弈为核心的城中村改造方案,但是并未论证其中的逻辑。这是本文希望阐明的问题。本文认为,正是作者采纳经济社会学分析视角、这一深层次的思考逻辑最终导向了渐进式改造方案。下文我将首先阐释经济社会学的研究视角在本书中如何体现,然后结合城中村的运行逻辑、特质属性与宏观社会背景,逐步分析经济社会学的视角如何导向渐进式改造方案,尝试勾连作者的经济社会学视角与渐进式改造方案之间的逻辑关联,并对这一城中村改造方案进行评价与反思。

二、从经济社会学视角到渐进式改革方案的提出

这是一本运用实证经验和理论分析工具,去解答城中村“是什么”和“为什么”问题的研究著作。研究者的野心不止于此,还希望介入社会现实——回答“怎么做”的问题,即怎样的城中村改造计划是“好”的,是合理的?在再版序言部分,作者提出了渐进式、整治型、以长时间充分博弈为核心的城中村改造方案。问题是,这一渐进式改革的城中村改造方案是基于什么提出的呢?作者并未在原文详细论证。从表面逻辑上看,必然是扎实“客观”的田野研究直接导向了这一改造建议的提出,但是深入分析之,本文认为,作者采纳的经济社会学分析视角、这一深层次的思考逻辑最终导向了渐进式改造方案。下文我将逐步论证,尝试勾连作者的经济社会学视角与渐进式改造方案之间的逻辑关联,并对这一渐进式改造方案提出评价与反思。

(一)经济社会学的研究视角

作为对“经济学帝国主义”[2]的反思与反击,20世纪末诞生了新经济社会学,是经济学与社会学的交叉学科,关注社会群体、结构、制度和文化如何影响行动者的经济行为(周学荣 2006)。作者受到新经济社会学的影响,着重探讨非正式契约,民间借贷行为,民间金融组织等主题,分析理性经济行为如何受到社会规则的形塑与制约,具体体现在如下方面。

首先,作者在研究中采纳了“经济行动的社会嵌入”这一新经济社会学的经典视角,强调经济行动的社会属性、社会嵌入性、和社会构成。嵌入(embeddedness)最早由波兰尼在《大转折》中提出,用以说明前资本主义经济是社会的有机组成,当下的经济理论无法分析之。格兰诺维特则扩展了“嵌入”的概念,现代市场中各种社会因素对经济行为有相当重要、甚至决定性的作用,并区分关系性嵌入(嵌入在个人关系中)和结构性嵌入(经济行动者嵌入在更广阔的社会关系网络)(Granovetter 1985,2000;朱国宏&桂勇 2005)。作者在一篇小文中提到自己如何受到经济社会学的影响。格兰诺维特关于经济活动“嵌入”社会关系网络的理论,以及经济学企业与市场关系的理论被他借用来分析社会结构转型对资源配置的影响。基于此视角,作者建立了《村落的终结》中最重要的前提性假设——羊城村是村落、企业合一的经济组织,嵌入在社会网络之中,并受到启发去寻找“经济生活的社会规则”,例如分析“嵌入性企业”,通过嵌入村落社会关系,降低交易成本,提高经济效率,尝试联结宏观制度分析与微观行为分析(李培林 2020)。

其次,作者将西方主流经济学的“理性人”假定作为立论的靶子,融合社会学“社会人”的假设,解释“理性”产生/被建构的具体情境和过程。行动者追求利益最大化,但其偏好是动态的,是在具体历史、社会与文化情境中的,兼具工具理性和价值追求。在《屋租市场和农民的理性》一章中,作者重新思考了农民追求效益最大化的经济理性,亦或是另类的生存理性,并从过程论的角度指出羊城村过密的建筑格局与异化的经济理性的关系,并重申“农民的真正理性是深深扎根于他们生活所处的社会关系网络之中的。”(李培林 2019:62页)

最后,作者组织全文的思路逻辑,也可归入新经济社会学三种研究进路之中:(1)网络分析,关注市场本身的内在网络结构。(2)新制度主义与组织理论,关注制度环境与组织、组织结构的关系,讨论集体行动、多边行动的“市场社会”的组织过程和影响因素。(3)文化研究取向,发掘价值、规范、象征符号等文化要素如何形塑市场与市场参与者(参考自周学荣 2006等经济社会学论文)。我将这本书的不同章节归入整体性变迁、经济层面、文化层面和权力层面四个板块,整体性变迁是历时性、事件导向的变迁过程描述,经济、文化和权力则可以作为很好的分析作者经济社会学影响的文本,参见表一。

表格 1 作者如何以经济社会学的思路组织全书

(二)改造方案的再思考

一般来说,城中村的改造有三种改造模式:政府主导模式、村集体改造模式、开发商与村集体合作改造模式(易信 2014)。以及两种制度逻辑:“一是以国家权力为中心、政府主导的、大范围规划模式。二是自下而上、本地居民和外来移民自发的城市化模式”(陈晨 2019)。思考城中村改造方案时,需要考虑拆迁安置成本与政府财政收支平衡,民主参与决策,打工者居住权利等问题,最终公正地协调村民与移民、开发商和地方政府多方利益。

作者偏向于村民、开发商和政府三方进行博弈。比起且政府自上而下、一蹴而就的制度逻辑,作者在一定程度上更看好草根逻辑、民众自发的城市化模式,这意味着需要更多时间和空间来展开,去自下而上地改变治理方式,消化新问题,调动社会整合,使得各方达成妥协。李培林的城中村改造思路是渐进式、整治型,其核心特点是时间维度上的缓慢:“在时间的延续中化解利益冲突”(李培林 2019:xi页),“让多元利益主体有更充分的时间、空间与机会博弈,以求更合理方案”(李培林 2019:xii页)。其次,还关注到人文历史因素的保育,兼顾外来流动人口的利益和需求,超越经济理性,借助民间的力量,寻找创新之路。

1、 逻辑理路

概括而言,作者将长时间作为改造方案核心的必要性和重要性在于:第一,作者希望赋予村落的本土资源(例如调解纠纷、整合与合作的组织资源与道德规范)以足够的时间、空间和机会来释放自身的潜力,融于新型城镇化建设的新传统中。第二,城中村占据着城市生活中关键的生态位,它为打工者提供低成本的生活支持系统,保证了廉价的劳动力再生产。必须对过于突兀的改造保持谨慎,正式制度安排、廉租房供应追不上改迁的步伐,形成权力与制度的真空地带可能引发社会失范的危机。

试想,纯经济学的政策建议会突出城中村改造的效用问题,寻找允许自由竞争又最大化收益的均衡点。如果是纯社会学的思考,则会对城中村进行宏观层面的结构功能式分析,或凝视其中微观的群体互动。但是,作者采用社会学的视角,将经济活动与交易市场嵌入在多方主体共同构造的场域之中,这一解决方案关照到市场本身的网络结构分析,以及多方组织、集体行动在“市场社会”中受到市场规则、政府政策、乡土人情等影响因素的规约与形塑。随着非正式经济的嬗变,本用来化解风险的人际关系网络,也在此过程中经历生产与再生产的过程,并影响场域内的社会分层结构。进一步而言,从经济社会学到渐进式改造的方案的逻辑理路还体现在:

第一,多方利益主体在时间和空间内充分、自由地进行博弈和协商,这一思考的深层逻辑是古典经济学中,将一切利益纠葛交由市场这只看不见的手来协调,以求得经济效率高、总体满意度高的结果。

第二,作者继承马歇尔经济社会学思想,关注各种形式的经济与社会组织,将组织作为一个独立的生产要素来看待,区分出政府、村集体以及开发商三方组织,并深入剖析村集体这一经济与社会组织的制度结构。

第三,在改造方案中,重视农民的经济理性(经济追求)与价值理性(人情约束),兼顾社会制约性与经济人的能动性、自我选择性,体现了一种经济学与社会学思想的混融。

2、反思与评价

渐进式解决方案的特色是强调时间尺度的积极影响,即让众多复杂的利益冲突交于时间来协调,其优势是兼顾市场的灵活与社会中多元利益的诉求。但是,这一方案的弊病十分鲜明,将问题交于时间似乎存在某种意义上的思维怠惰,也即无论适合城中村场域里各方利益的纠纷会有一个结果,但是当我们对最终结果进行道德判断时,可能会发现它并未实现“尊重城市生态多样性”的最初愿望。究其原因,市场的逻辑和社会关系的逻辑不是并行不悖的,给出充分的时间、空间和机会让各方利益角逐和博弈与“合理”的解决方案之间并不存在因果的、直接的逻辑关系,强大的资本集团可能以压倒性的优势取得城市改造的主导权。在这个意义上,作者需要进一步考虑,作为管理者的城市政府能够提供何种必要的协商规则,制定强而有力的行动边界和规则底线。

还存在的问题是,以自下而上的逻辑改变城市中微观空间形态、调整用地功能,其改造周期的时间成本到底如何,是否可能滞后于周围城市景观的更新,同时,突出居民自主性的改造方案能否与城市总体规划契合?

总的来说,我认为作者强调时间的真正目的,与其说是“慢”,不如说是“因地制宜”,所谓一村一策,激活社会和民间的力量,依据城中村的具体情况来制定参与式的改造方案。

四、结语

本文解决的核心问题是经济社会学分析视角如何导向了以长时间充分博弈为核心的渐进式改革方案,希望做一些补足的工作,阐明作者未能详细勾勒的逻辑链条。同时,本文认为渐进式的改造方案亦非完美,深思之下也有许多可以补足的空白、可以争论的地方。

最后,让我们再次回到这本书。纵观城中村产生、发展、转型的过程,作者将我们指向了实证性和规范性这两重意义上的结论:

第一,实证性层面。城市发展必然带来空间结构的更新、改造,因此作为城市一部分的城中村空间结构必然经历消亡和转型。

第二,规范性层面。何种城市空间资源配置的方式对于本地居民和外来打工者而言,是公平的,是好的,是善的?在这个意义,作者引导我们进一步去思考,城市之于人类到底意味着什么?城市生活的意义是什么?令人联想到大卫·哈维的空间正义思想,我们需要思考空间分配和空间的社会生产过程中的不正义,警惕对边缘群体的区位歧视、空间权益剥夺,尤其需要反思空间的异化问题,资本增值目的下的城市空间生产忽视了人的生存与发展需要,造成了空间异化,导致个体痛苦与群体被排斥(张佳 2015)。

此外,我们需要进一步思考中国城市化道路的特殊性。李培林在此书中所讨论的,可概括为乡土社会的制度禀赋如何合理地融于现代化进程中。他基于村落社会的内部视角,看到了村民的经济活动嵌入在社会关系网络中,但如果我们从村落之外的大资本这一外部视角观察,就会发现,市场原则指导下的大资本很难侵入地缘血缘的关系网络,村委与村民拥有对土地的处置权,自发地开发宅基地,规避外部竞争。战洋和童小溪将之总结为“一种反资本而不反市场的城市化”,这是中国发展出的以土地而非资本为核心的封闭性的城市化道路(战洋&童小溪 2017)。在这个意义上,《村落的终结》是常读常新的,随着现实改革的不断推进,不断启迪后辈研究者以新的思路,展开新的探索和钻研。

参考文献

[1] Granovetter M. A theoretical agenda for economic sociology[J]. 2000.

[2] Granovetter M. Economic action and social structure: The problem of embeddedness[J]. American journal of sociology, 1985, 91(3): 481-510.

[3] 陈晨.城中村:城市社区治理的安全阀[J].新视野,2019(02):109-115.

[4] 侯景新,任霞.城中村改造的原理及模式研究[J].城市观察,2013(05):150-157.

[5] 黄文炜,袁振杰.地方、地方性与城中村改造的社会文化考察——以猎德村为例[J].人文地理,2015,30(03):42-49.

[6] 蓝宇蕴.城中村:村落终结的最后一环[J].中国社会科学院研究生院学报,2001(06):100-105+112.

[7] 李培林.村落的终结——羊城村的故事[M].生活·读书·新知三联书店:北京,2019.

[8] 李培林.新经济社会学的扛鼎之作[EB/OL].http://www.socibar.com/?p=48848,2020-11-1.

[9] 刘世定,户雅琦,李贵才.经济社会学与行为地理学:亲和性与互补性[J].社会学评论,2018,6(05):3-12.

[10]陆影.违规占用、空间行动与符号表征:空间理论下城中村违法建设的个案研究[J].福建论坛(人文社会科学版),2020(05):186-195.

[11]罗成.作为方法的广州——中国城市化的现代性问题[J].文化研究,2013(02):143-156.

[12]潘泽泉.乡土中国向何处去?——读李培林《村落的终结——羊城村的故事》[J].中国研究,2005(02):188-198.

[13]邵任薇.镶嵌式自主:城中村改造中的地方政府[J].浙江学刊,2011(02):150-154.

[14]易信.“城中村”改造:挑战与出路[J].决策探索(下半月),2014(09):51-52.

[15]战洋,童小溪.“城中村”与中国城市化的特殊道路[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2017,32(06):183-189+197.

[16]张佳.大卫·哈维的空间正义思想探析[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2015,52(01):82-89.

[17]周学荣.经济社会学研究新进展[J].经济学动态,2006(12):74-78.

[18]周长城, 吴淑凤. 经济社会学:理论、方法与研究[J]. 社会学研究, 2001.

[1] 作者的调查可分为两个阶段,从大学生参加的提纲式访谈,到对具体个人生活故事的收集,调查范围从9个城中村扩展到40个城中村。

[2] 加里·贝克尔等人倡导的自成体系的“经济学帝国主义”宣称:“经济学方法具有普遍性, 能够适用于一切人类行为———所有人类行为都可作为行动者从一系列固定偏好中实现效用最大化, 并使得信息积累量达到最优(周长城, 吴淑凤 2001)。