《灶下书》是一本由阿子著作,法律出版社出版的平装图书,本书定价:24.00元,页数:202,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《灶下书》读后感(一):我非吃貨,此書飽膩無福消受

此書開篇一讀,不由得生津咽唾,生理反應連連。

讀至“中盤”,漸漸感到腸胃飽脹,心頭油膩,真好似“豬油蒙了心”。不得不承認作者自比“吃貨”名符其實——筆下流淌多種油料,心頭盤算諸般美味,居然奮筆不停箸,腮幫甩開虎虎生風。確實難得。

《灶下书》读后感(二):随记

《臼和杵》

虽然现时用的确实比以前少很多了,但也并不是如阿子所认为,只有西南二三线城市才能看到。至少对我的山东籍丈母爹和丈母娘而言,臼杵的用途可是他物无法取代的。他们的厨房里有两件流传有年的厨具,打算分别留给两个女儿:一是大号的擀面杖;另一是此物,青石凿成,非常厚重。极为重视面食的山东人如何会把臼杵看得和擀面杖一样重要?看它的山东叫法,蒜碓子,就一目了然了。不论是吃肘子、猪头肉,还是吃包子、饺子,山东人要是没有蒜泥醋作为蘸料,简直就吃不下去。而目前为止,不论有多少功能的机器,在制作蒜泥方面却总不如蒜碓子那么得心应手。所以,它就暂时稳坐山东人的厨房了。

另,上海人又叫它做捣臼,它难不成是化名最多的厨具吗?

《灶下书》读后感(三):不相关的书评,只是记起一个人

今年四五月的时候我在梅里雪山附近的飞来寺青旅做义工,认识了在旁边客栈做义工的小为。一切的一切都是缘于我爱闲逛的本性。在青旅干玩活没事就去买零食。买玩零食路过一家客栈,只见里面有位非常面善的姑娘,于是直愣愣的走进去。小为把她画得画拿出来给我看,仔细给我介绍她画的谁谁都是她遇见的谁谁。有很帅的英国小伙,很有个性的白胡子老头,还有我们的boss到他们客栈喝夜啤酒的故事。有一些画用彩铅上了颜色,主角是各种熊猫。比如熊猫坐在供桌上,成了灶王奶奶,还有熊猫成了厨师烟熏火燎地做炒饭。其中有一页上面写着“灶下书”。

后来我就经常去她们家串门。有的时候就坐在靠窗的桌子边画画。云南的阳光真是好啊。。我们还在飞来寺那条小街上拍了不少照片。

在青旅厨房的墙上还留着小为画的画,肉,土豆,煎鸡蛋。

小为说她今年的愿望是学好德语,还有什么什么,各种憧憬,各种期待。

时间过得一点也不快,就是忘记的事有点多。

《灶下书》读后感(四):我喜欢这类书籍

今天朋友说想和我吃饭,突然想起了这本书,这本书是我几年前读过的书籍,爱不释手,曾经推荐过给许多吃货朋友,夫妻两高级知识分子,既有上层文化思想的气韵,又有底层居家过日子的烟火气,甚得我意。胡子说过一句话“对我们总体而言,吃是这个时代人最后的堡垒,带来最底线的幸福感”,冬天尤其如此。

有一阵子我一个人住,某人经常来蹭饭,当时我最爱的就是煮汤(老汤固然好,但是现在也没有那么流行,汤煮一个小时足矣),花一个多小时,准备三道菜,两个人吃完,聊很长时间的天,不看电视不玩手机,磨磨唧唧,从七点半到九十点,当时觉得无趣,如今想来也是一段独一无二的好日子。

还有某次临时起意去看望要结婚的某女,当我风尘仆仆大晚上赶到,她给了乘上一碗热气腾腾的莲藕排骨汤,糯糯的排骨至今保留着温热,是我迄今最爱的食物之一,人类爱某些食物,除了天生的喜好,小时候家乡的味蕾促成,更多的是因为某个人,因为某段记忆,让你看到吃到某样食物就会想起往事。

以前和同事在领导车上找到一本书《吃在南山》,两个小女生,讨论一下午,哪些吃过,哪些有兴趣,添加欲望清单,那时候无论遇到任何事情,吃一顿好吃的,能好百分之八十,不擅长吃辣,仍会偷偷商量着去吃一顿变态的辣,想来这些已经是三年前的事情,人来人往,都是日常。

《灶下书》读后感(五):无偏差版西南三省口味美食读物

美食届可读的书不少。但是总觉得契合我西南人民口味的不多。

虽然美食无地域,哪儿哪儿的好吃的都是好吃的,但是总觉得阿子的这一本最贴近我的心还有我的胃。

说起美食书籍,往上古中古走还真没有专业的,偶尔提到也有超远的距离感,一是那会儿还没那么多品种的食材,其二是人家那会儿叫法都跟我们现在不一样,难以唤起味觉,引起共鸣。西南的孩子们都吃冬寒菜稀饭,能知道那个字应该写成“苋”的就不错了,还要知道这就是老有名老有名的“青青园中葵,朝露待日晞”或者“舂谷持作饭,采葵持作羹”中的“葵”的人就更少了。

《随园食单》神马的就稍微好了一点,看梁实秋的《雅舍谈吃》汪曾祺的《五味》包括唐鲁孙的东西都能看得让人腹内空虚,舌下生津。但是那是人北方的,江南的东西啊。而且毕竟也还是有了那么一点儿年岁了。

蔡澜的东西倒是近在日前,地域涵盖也比较广。但是这位大叔总是一副我是食神我什么都能兼容的表情,同一个内容在不同的书里反复地念叨,光是“折耳根”名字叫做“猪屁股”就说了好几回。我好想冲过去说,没有啊,不是这个词啊,虽然有种发音很像,但是真不是“屁股”啊,大叔。

回到《灶下书》来,作者作为一个真真的吃货,那种对吃的爱从每一个想法每一个动作里都浸润在她的字里行间。好吃之人,好吃之食物,广泛的阅读,细细的考证,生活的经验,妙语连珠之文字,看得我总想拍腿大赞“对,就是这么个味儿,就是这么回事儿!”

这才是有了真正的烟火气的美食之味。

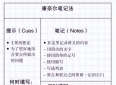

《灶下书》读后感(六):私人摘抄笔记

水晶包子:

普通大小的包子,陷是指甲盖见方的肥肉块加上冰糖。刚出炉咬上一口,那肥肉晶莹剔透,有如水晶,口感比冬瓜果脯稍稍柔软一些。和着松软的面皮一起吃,一点不觉肥腻,只是非嗜糖分子恐怕要敬而远之了。

炒豆渣:

书里说做完豆花的豆渣不知如何处置。小时父亲总乐于尝试新鲜菜品,做过一二次一道炒豆渣的菜。非常简单的制作工艺,豆渣加上些葱姜蒜末,炒出一盘卖相勉强算清新的小菜。吃起来就更美好些了,豆渣的口感接近北方粗糙的豆腐,但都是细碎的渣状,更能入味,合了江西菜“入味”这个必备的要求,吃起来甚是丰富愉悦。

皮蛋拌豆腐:

在父亲的奇特菜品里,有一道卖相非常难以接受的皮蛋拌豆腐。可以归于凉菜系,这个“拌”非常关键,要把豆腐和皮蛋拌的约碎越好,越纠缠不清越能拌出无穷回味。香油小葱酱油必不可少。拌出来的那一碗近乎糊状黑乎乎的吃食,视觉效果大概会让大多数人的胃翻江倒海,但这么一道要用勺子吃的凉菜,却令人击节赞叹。

那些被我们吃没了的饭店:

说到普天旁边的富冈拉面,很多朋友都会会心一笑。这家坐落在中关村闹市里的富冈拉面有着波普而大气的日式装潢,宽敞的空间安静的环境都深得我心。大概是频繁的光顾加上打折券的使用导致富冈拉面倒闭,让我们会心一笑之余,心生感伤。说到吃没了的店,大学时频繁的刷夜K歌,总在凌晨5,6点光顾一些附近的24小时连锁小吃店,且总是在人家店里玩牌,吵吵闹闹。后来小吃店就改了作息时间,再后来小吃店不见踪迹了。吃没了的店,总是和一些欢乐的事在一起啊。

==============摘抄分界线==============

有一种东西,愈是反复思索,内心深处愈是对它产生有增无减的思念。很羞愧,我说的不是内心的道德法则,也不是头顶的星空,而是碱水面。

淮南王求仙炼丹做出了豆腐,而做豆腐的第一步正是豆浆点成豆花,这个过程多么地分子,多么地充满了科学的先驱精神!

《灶下书》读后感(七):前工业时代的抒情小土鸡

传说啊,有个人类学家突发奇想,给一群原始部落的住民放了一场电影。电影结束,被问及观后感时,原始住民们纷纷表示:“我们看到了一只鸡。”

在读胡子和阿子这对神厨侠侣新鲜出炉的《胡吃乱想》和《灶下书》时,我就是这种感觉。 正如同农业时代的居民对工业文明时代的钢铁怪物们全然无视,被肯德基、微波炉和速冻食品驯化了的我,也对荒芜池塘的南瓜地、路边的野荠菜这些美好食物的源泉视而不见。

而如今,这些被我一直忽略的最纯然温良的细节,又被胡阿细细筛出来,用或辛辣或温香的文字精心烹调,摆在了面前。

比如在P大每年冬天制造恶臭的黄色小果果,从来都被我等同于狗狗排泄物,不慎踩上去是要“扣血”的。殊不料这种果果里包含的竟然就是软糯香甜的白果,和胡子阿子跋山涉水寻来的“前工业时代的抒情小土鸡”一同烹调,就是饱含“inner chickeness”的金灿灿鸡汤。又比如火车上富有地方风味的盒饭、菜市场的“肉案西施”、苍蝇馆子里的“烈火催菜妹”……

能够从中关村那些“玻璃钢大厦的脚底板”发现“几丛牛皮藓一般难以根除的野菜”的胡子大叔,和细数渐渐消失的小馆子、怀念路边小摊年代的阿子姑娘,没有“被文明蒙了心”,都是乡野和田园的孩子呀。

被“启蒙”了的我,继续在这两本书中快乐地徜徉,并且发现了它们作为“西南及川渝菜谱”、“北京苍蝇馆子地图”、“食用野菜指南”、“食客旅游贴士”、“文学圈轶闻录”以及“探秘胡子和阿子作为一对恩爱的夫妇是如何在食物与文艺之上构建和谐性生活”等等的伟大用途。

所以啊,不论你是一个零技术吃客,还是厨房野心家、八卦爱好狂、自然主义者,抑或文艺小青年,都能在这两本书中找到相应的萌点。(以love & peace的名义发誓我不是被胡子和阿子请我吃的家宴收买的,这两本书的字里行间,全是爱!!!)

胡子大叔的文笔,是一种青花椒朝天椒混杂的冲鼻的生猛。而阿子姑娘的,却带有一种因为认真而生成的天然萌,会用探讨黑格尔的认真态度探讨锅铲的弧度和砧板的材料,一吃到人工速食,“就仿佛有小高炉和生产线在舌根轰鸣起来”。

说起对食物本身的研究,阿子显示出学院派和先锋派的风范,从厨房中看出了数学与时代精神,并开发出“食物视觉系”、“食物治愈系”等等新鲜词汇。当真应了胡子在《灶下书》序言里的评价:“在做饭这件事上,我(指胡子)像是个画行画的,而阿子更像是玩当代艺术的。”

而且呀,胡子大叔的《胡吃乱想》,更多的是由饕餮引发的奇遇和yy,另加上他混街出身的重口爆料及坊间奇闻,实际上,盘踞在“胡吃”上的那一坨色彩斑斓的“乱想”才是主体。而阿子的每一行文字,都是“发乎食止乎食”,读着读着,脑海中就出现了萌态可掬的小熊猫窝在灶下进行煮与食的哲学思考。所以说,胡子大叔啊,你对美食的爱,好像略输阿子姑娘了哦。

在胡子和阿子的书尚未面市时,所有恶趣味读者已经因为他们为彼此写的序言中的爆料而兴奋得颤抖了。如今捧起两个人声气相投、连封面都是“情侣装”的书,在一个人的文字中,经常跳出另外一个人的q版头像,吹出一个萌态十足的气泡对话框,就更成就了一场八卦之心的饕餮。

比如胡子在爆料他因为“午夜凶饕”的恶好而发福时,阿子就钻出来吐槽:“你肚子又大了……你们男人只会把肚子搞大,不是把女人的肚子搞大,就是把自己的肚子搞大。”

又比如阿子在用天然呆的口气,回忆自己被顾长卫的《孔雀》中热腾腾的包子打动得“思绪顿时溢出了画面”时,胡子在序言中对“阿子时常露出 ‘你看起来好想很美味’的神情”的描述,也立刻得到了最鲜明的应证。

把这两本书齐齐放在书桌上,随意翻开其中一本,读到两书相呼应的部分,就能感到另一本书的书页也在愉快地雀跃着,似乎都能听到簌簌的声音了呢!

.s: 对胡子书中“前工业时代的抒情小土鸡”这一说法真是太爱了,所以借用来作为题目

《灶下书》读后感(八):厨子、诗人和哲学博士的神秘语言

在法国学者吉雅德(Luce Giard)看来,烹饪是一项类似于写作的活动,主妇们在厨房挥舞刀铲、炝炒煎炸或慢火细炖的过程就好似某种无比浪漫的书写方式,在这个过程中,美味食物的秘密被匿藏在食物背后,这就像是好文的奥义总隐秘地躲在文字的缝隙里一样。厨师和作家都自有一套神秘的语言,而烹饪和写作的快感正好都在于此。我们不禁设想,当一个厨子的灵魂遇见一个吃货作家的纯真之心,这迸发出的多重快感将多让人神往啊。

这个夏天,胡续冬的《胡吃乱想》和阿子的《灶下书》会是这多重快感的最佳读本,因为大概再没有几对夫妇能像胡阿一样,夫妻二人都高调宣布自己身兼居家厨子和作家的双重身份,经营做饭和码字儿这两项细琐又伟大的工作而乐此不疲。正如胡续冬在写给阿子的序言中所说的那样:这是多挥霍的一件事儿啊,在这个大多数文艺或非文艺青年厨艺都近乎于零的时代,这一个小家庭居然被砸下两个厨子。更挥霍的事情是,这两个厨子居然都写一手极好的美食文,他们一个是诗人,一个是哲学博士。

那个诗人便是我的导师,江湖人称“胡子”的胡续冬老师,而那个哲学博士便是他的妻子阿子了。这对灶台神仙伉俪,对食物怀有巨大的难以言传的热情,热衷烹饪,又好客至极。读研究生的三年时间里,我在他们位于北大蔚秀园的那套42平米的两居室里,亲尝了太多次胡阿私房菜,那味道每一次都不尽相同,却都令人难以忘怀。大多时候的家宴场景是:小朋友们挤在书房围坐一圈等饭,这时,那个名叫阿克黄的羞怯而谨慎的猫咪躲在我们看不见的角落里,而从极其微型却食材丰沛的厨房里传来食物的香气让人躁动不已。等菜上齐,满满一桌食物混杂在一起的气味在心中唤起一种美妙而奇特的快乐,灯光下芸豆猪蹄汤、剁椒蒸虾、茭白回锅肉、豉汁冬寒菜的轮廓都像在熠熠发光,这小小的书房也突然变得温暖而亲切。

说食物熠熠发光真是一点也不夸张,阿子总在进行着各式饮食的实验,很多颇具想象力的配搭,色泽和口味非常讲究,让人心动得眼前一亮。但即使是普通的菜品,想到胡子和阿子在早市精心地挑选新鲜、有机的食材,细心地洗净拣净剥净,再耐心地等待它们在沸腾的锅里散发出迷人的香气,想到这些,就觉得即使是最不起眼的食物,也是那么那么的温情。在食物里投注的爱与心思,总是会活色生香地散发出光芒的。

这光芒映射到他俩的两本书中,让人在爱的光明里得以一窥厨房的秘密。这是两本轻松好看的书,两本关于食物的田野调查和私家报告,在这里,诗人被庭院里南瓜秧顶端的茸毛勾乱了心,哲学系女生则在灶头颠锅带着迷狂的神情,他们操持着各自神秘的语言,却共享着同样的接近于“文本的快感”的烹饪的乐趣。

阿子的文中有这样一个细节:家里的锅铲因为时间太久而卷起了一个小小的窝儿,她觉得这并不是坏事,回忆起父母家里用了一辈子的锅铲,不但起了窝,还几乎变成了不规则的四边形,而正是这个独特的弧度让它变得更灵活好用了,譬如做豆腐的时候,若是用有弧度的那一侧,就要柔和得多,不会把豆腐搅散。阿子说,那是一种堪称百炼成钢的绕指温柔呢。其实这好似高汤般的温柔敦厚感,正是我对阿子美食文的感觉,任何看起来与读者有距离感的主题,在她的笔下也变得亲切可爱起来。不过,有时那个“使人闻风丧胆的哲学系女生”好像也想要偷偷跑出来,她会把菜心不断地重复开花前的巅峰状态与尼采所谓的“永劫无归”相比,会用康德的“趣味无争辩”来平衡人们对汤圆的滑腻和元宵的颗粒感的喜好。这隐秘的露面让这个哲学家厨子变得愈发可敬又美好。

胡子的美食文读来则是不同的感觉,不像是温润浓厚的高汤,却更像是某种爆炒的食物,充满各种奔溢的惊喜、热望和吐槽,以强势的语言密度和信息密度,让人读来深感爽辣和快意。在他这里,无论题材是什么,素材都蔓延开来,日常生活的私事变得鲜活而生动。他的这本书名为《胡吃乱想》,话题便不仅仅是围绕食物展开,而是延伸至生活的各种边角余料,并用他特有的语言能量赋予它们新的生命。在这两本书里,两个厨师和一个诗人、一个哲学家的声音美妙地交融在一起,他们各自神秘的语言被转译成了完全相同的爱的语言。

这是多么令人羡慕的时刻啊,某一天夫妻二人的书被同时摆上书店的书架。但这并不是最令人羡慕的时刻吧,胡阿夫妇一起在春天带领一群孩儿们同去挖荠菜,一起混迹于退休的老人间拣白果,一起在有机农场、农夫市集抢芹菜、苦菊和胡萝卜苗,这些时刻才更令人羡慕吧。但其实,我没有亲见却可以想象的最美的场景是,胡子和阿子在家里蹲在一起处理臭烘烘的白果,他们负暄剥皮,直至日影西斜。人生全部的美就在这里呢。

《灶下书》读后感(九):灶下日月长

去年夏天,我根据阿子的微博按图索骥在中关村一带找到了一家串串店。回来后激动地留言:“真的是成都的串串啊,就是串串的种类少了点。” 阿子回复:“是有点少,我都想带自己的菜过去涮了!”这是一颗厨子的心。

双榆树路一带以前有家主打贵州螺丝鸡的馆子,被人带去吃,带人去吃,自己去吃数次后,它就莫名其妙地变成了一家东北饺子馆,想起来就伤心不已。

食在南方,知名美食专栏作家也多是南方人(多自江南),对北方吃食往往不屑一顾的语气常令我这较真儿的读者傻生闷气。难道他们意识不到饮食其实是个很敏感的话题么?而阿子对不了解的东西是这样叙述的:“东北的“杀猪菜”里,血肠貌似就是主要演员之一”,口吻是不确定的,但她说得对,接下来这半句,看得我这半个东北人心里一热:“用来配酸菜吃,也是冬日恩物了。”她也为京城饮食的各种糟糕所苦,但少有轻慢的态度。这也是我能一路看来的原因。学养这东西是存在的。

一本为礼化上层生活杂志写的稿子《甜蜜的元代夏天》里写到一类吃食舍儿别,就是解渴水的意思,还提到舍儿别赤,就是监制舍尔别进的官职。舍儿别有木瓜舍儿 别,杨梅舍儿别,林檎舍儿别,看得我心花怒放。元史之难就在于这些名词绕得人头晕。我曾选修过汉语授课的蒙族史,自以为凭身体里一半的蒙古血自然就会对那些忆记有所感应,但不久就被那些人名官名绕晕过去了,往往一觉醒来教室已空无一人,期末勉强才考了个及格。不读书,无以言,没有知识,无以穿越。她循着香料牛至的味道带着读者穿越古希腊古罗马。

金牛座的想象力,因为知识的扎实全面,所以更丰富,能产生最为飞扬的创造力。身为土象星座另一宫的处女座深谙其中的道理。《来自异时空的食材》,“最近喜爱的是用泰式红咖喱混合贵州红酸汤,加上二金条青椒圈,来煮肥牛片,蒜苗和薄荷都切碎,多多地撒上去,味道都有几多层次感。从地理上说,这是一次穿越,好像打马进入亚热带丛林,马鞍上有温热的牛肉。” 这段真令人激赏,十分地诱人,我还反复读了好几遍,垂涎欲滴望梅止渴。

不止一人对我居然敢收拾鱼大加称奇。有女生说,她妈妈在家什么活都干,但就是不收拾鱼,所以她觉得女人是不收拾鱼的。新鲜的鱼往往还经人杀生并经过初步处理了呢。至于杀鸡拔毛那更是不能想象,连我这样的女中豪杰也居然连白条鸡都害怕,只买肢解后的鸡胸,鸡腿,鸡翅。阿子能想到把杀鸡当作成人礼,是考虑到以后孩子们将来能独立吃到鸡。这个观点立刻让我想到人类学上的马凌诺夫斯基的功能主义理论。有个美国电影里的人类学家把自己的孩子带到原始部落的场景中,十几岁的孩子看到活鸡即刻抓狂:“除了肯德基,我什么鸡都不碰!”

阿子的自制豆花教程看得我呆了会儿,耐心实在惊人地强大。张爱玲说在豆制品上,中国是唯一的先进国。作者是在力证。日剧《料理仙姬》拍得跟日本料理一样悦目,振人心神。可我看过觉得对饮食无所不竭力是不人性的,苍井优饰演的年轻老板娘五岁起就接受言传身教,因为要继承家里的老字号不得不跟男友分手,剧集中又春心萌动了两次也没谈成恋爱,其中一个因惊服她的造诣修养而敬而远之。以经营私家菜为业的年轻主人公,编剧只能让她全身心于保护传统。剧终这间店接受了在快节奏的现代社会倒闭的命运时,我反倒心里一宽。

幸好作者不是这般寂寞,神厨自有神厨会,他们夫妇真算得上是非物质文化遗产的保护人。阿子用文字记录下美食的种种,细摹它们的味道,细考它们的身世,细述它们的做法,在我们的心里建立起稳定。我特别喜欢作者为主食而写的《哀伤的稻米》和《小麦的慰藉》。原我是个不怎么吃主食的人,吃也多食米饭,一度有压力性肠胃炎,后来有意地多吃面食,渐渐就好了。稻米确实使我哀伤,小麦也确实慰藉了我。我从阿子的文里才知北方有馒头养心的说法,怪不得多吃面食后我就悄然有心了。

然而耐心我还没长出来,往往饭做到一半,就厌烦不已。一本文化阐释的书《香烟》,其作者通过写该书赞美香烟而成功戒烟。我不是书评人,写这篇没有稿费的评论,作者又是不相识的人,动机就是令自己放弃成为一个高段位厨子的妄想。

阿子的饮食文章与一般的美食专栏不同,它们让你望洋兴叹。正因为如此,更不该错过这本书。其中巨大的热忱和深挚的爱太过罕见了。豆瓣上有个小组叫“拜阿佳妮教”,我建议建一个小组—拜阿子教。比如最近看到作者在主页上推荐了个蒸煮炖多用锅,就想这样信息在小组里发布更好。那锅还配有漏网,我看如果自制豆花,很是合用。

《灶下书》读后感(十):关于一本美食笔记的杂七杂八

(胡子常常感叹阿子的读者里高段位者很多,很遗憾,我自是不属于这种。那只好以一个前实习生的视角,写点杂七杂八的琐事。没有什么高深的观点,连劲爆的八卦也提供不了。><)

2008年,小清新教主苍井优穿上和服,在日剧《料理仙姬》中出演了一家日本料理店的年轻老板娘。除了年轻偶像的光芒,对食材的敬意、对传统的恪守,种种奇妙而温暖的情怀默默流淌在这部短短的日剧中,滋润了我几个月的生活。

时间是最不留情面的贼。三年时间不长不短,却将很多事情悄悄改变。那一年,向井理还是一个在各类剧中默默打酱油的悲催新人,演的也是最怀才不遇内心憋屈的大师兄。那一年,追着剧集看的我还没有和阿子混熟,也没有机会了解她作为厨子的隐秘身份。

想来,那时的我肯定做梦也想不到,后来自己会成为阿子的实习生。更想象不到的是,在阿子姐姐温和的外表之下,藏着一颗炙热的江湖老厨子的心。

在成为阿子的实习生半年之后,我第一次有幸来到胡子和阿子的家。那是蔚秀园一间42平方的两居室,进门的右手边就是厨房。当我摸索到门口的时候,饭菜早已准备好了。那一顿饭给我留下的印象极为深刻。虽然只有三个菜,但是这三个菜里有饱含了鲜红汁水的苋菜,还有阿子自己点的豆花。豆花柔软的身体,要在蘸水中打一个滚才有滋味——这也是我一次尝到豆花的贵州吃法。

阿子的那篇《鸡豆花汤》,大概就写于那顿饭前后吧。因为我清楚记得,在我用筷子和勺子胆颤心惊地捞着豆花的时候,还和胡子与阿子讨论了招待奥巴马的国宴。这顿四菜一汤的国宴,其中的汤,就是鸡豆花汤。算起来鸡豆花是豆花的一个变种——只是比豆花还要麻烦得多。然而,这样一道费事费力的菜,阿子也亲手实践。这篇不足两千字的小文章,粗看不起眼,却默默包裹了数不清的精力和心血。

阿子很多看似毫不费力的美食小文,都站立在这样声势浩大的体力和脑力运动之上。某次收工回来,和阿子一起去鼎泰丰吃昂贵的小笼包。席间阿子已经流露出要写汤包的意图。然而真正看到这篇文章,又过了一个多月。这一个月里,阿子前往台湾,在美丽的宝岛吃到了比鼎泰丰的18褶包子还要多一个褶的“点水楼”蟹粉小笼。

于是在那一篇文字中,上海、武汉、台湾的小笼争先登场,更有来自家乡的童年记忆在其中穿针引线。然而阿子在写下“中华汤包”的题目时,仍然有些诚惶诚恐,怕自己无法驾驭这样庞大的题材。其实以她哲学博士的出身,再写一本《厨房里的哲学家》也完全没有问题。但阿子的笔下每每诞生的,只是一两千字的小文章,而写这样的一篇小文章,往往还要先预支一周的时间翻看旧纸堆。于是写面条的文字里,会引述《齐民要术》;写鱼生,会提到《太平御览》;写新麦的篇章,也会援引元代书籍的论据。诸如《唐五代敦煌饮食文化研究》等学术书籍的名字,在阿子的文章中,也时常客串出场。这种兢兢业业的严谨,一方面源于她对于文字的敬畏,而一方面,则源于她对食物和厨房发自内心的爱。

这种爱延伸到很多领域。在作为实习生打酱油的接近两年时间里,我跟随阿子一起看过很多展览。但觉得她看得最高兴的一次,还是在首都博物馆的一个清末出口瓷器展。展出的大部分瓷器都是实实在在的餐具、茶具。和我一起看展时,阿子已经是第二次参观。然而她的兴头却丝毫没有被这种“剧透”所影响。如果我能再“《知音》体”一点,大概会仔细描摹她想象这些盘啊、碗啊盛上她自己做的饭菜的内心活动吧!

在很长一段时间里,阿子最喜欢的男影星当属日本的堺雅人。虽然堺雅人大叔的笑容确实非常治愈,但我非常怀疑,能笼络到阿子的心,还是因为他在《南极料理人》中演了一个厨子——在电影里他不仅变着花样做各国料理,最后还在艰苦的环境里研发了一回碱水面。而继堺雅人之后,阿子的“新欢”,不是别人,正是《料理仙姬》中的“大师兄”向井理。

当然,当年的憋屈大师兄,如今终于扬眉吐气熬出了一片天。然而,我对他的印象,却永远停留在那部充满了美食的日剧。尊重食材、恪守传统,要真正做到这些,即便在重视文化传承的日本,也并不容易。在《料理仙姬》的最后,包括向井理在内的“一升庵”众人,仍然无法避免在商业大潮中低头认输的无奈结局。而在以动车速度前进的中国,很多有关厨房的琐碎小事,更是早已被飞奔的人们抛在了脑后。正和《料理仙姬》单用一集描绘用稻草煮出的喷香米饭一样,阿子也在《灶下书》为木炭、杵和臼留下了专门的篇幅。这些为原先的人们带来无尽舌尖愉悦的厨房成员,已经彻底退出了现代人生活的舞台,也将一些庖厨的快感一同带走。在阿子的文字里,我读出了她对这些龙套演员的默默思念。