第一个故事:《最后的家书》

1943年的一个深夜,延安窑洞里,一盏油灯摇曳着微弱的光芒。林雨薇伏在案前,手中的钢笔在信纸上沙沙作响。她要将这封信寄给在前线作战的丈夫——八路军129师386旅的团长张明远。

"明远吾爱:见字如面。今日收到你托人带来的红枣,我一颗也舍不得吃......"泪水模糊了字迹,她抬手擦了擦眼睛。窗外的月光洒进来,照在她微微隆起的小腹上。

这已经是她写的第七封信了。前六封都石沉大海,但她依然坚持写着。她相信丈夫一定能收到,就像相信春天一定会来。

突然,一阵急促的脚步声传来。"林医生!林医生!"通讯员小刘气喘吁吁地跑进来,"张团长他......"话未说完,一个沾满血迹的布包已经递到林雨薇面前。

她的手颤抖着打开布包,里面是一封染血的家书,还有一枚被子弹打穿的党徽。信上是丈夫熟悉的字迹:"雨薇吾妻:见字如晤。今日与日寇激战,我身负重伤......"

张团长受伤

林雨薇紧紧攥着信纸,泪水夺眶而出。信的最后写着:"若我不幸牺牲,请将我们的孩子抚养成人,告诉他父亲是为国捐躯......"

林雨薇给丈夫写信

第二个故事:《永不消逝的电波》

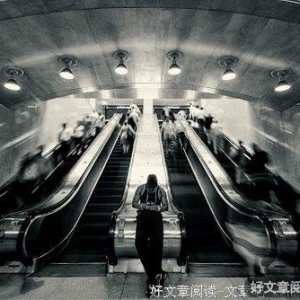

1938年的上海,夜色如墨。在一间昏暗的阁楼里,李默笙戴着耳机,手指在发报键上快速跳动。滴滴答答的电波声,将重要情报传递到千里之外的延安。

突然,楼下传来一阵嘈杂的脚步声。"快!就在上面!"日本宪兵的吼叫声清晰可闻。李默笙迅速销毁密码本,将最后一条电报发出:"同志们,永别了。"

门被踹开的瞬间,他纵身跃出窗户。子弹呼啸而过,他感觉到左肩一阵剧痛,但仍咬牙向前奔跑。鲜血顺着胳膊流下,在石板路上留下斑斑血迹。

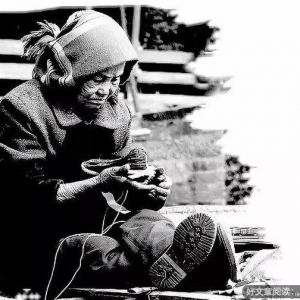

穿过狭窄的弄堂,翻过矮墙,他躲进了一户人家的后院。一位白发苍苍的老太太正在晾衣服,见状立即将他拉进屋里。

"快,从地窖走!"老太太掀开地板的暗门,"我儿子也是地下党,去年被日本人杀害了。"她的声音哽咽,但手上的动作依然利索。

地窖通向黄浦江边的一条小船。李默笙强忍着伤痛,划着小船消失在茫茫夜色中。远处,日本宪兵的探照灯在江面上来回扫射,却再也找不到他的踪迹。

第二天,上海的地下党组织收到一条神秘的电报:"老鹰已安全离巢。"发报人署名是"永不消逝的电波"。

李默笙发电报