解放以前,长江流域一带流行血吸虫病,每年病死的何止千万。单说上海附近双塔村的苦妹子一家,就死得只剩下她和丈夫程老四。一个奄奄一息,一个被血吸虫病折磨得面黄肌瘦。

要不是解放,苦妹子不病死也饿死了。解放后,她的日子好过啦。可就是这病呀,还是折磨着她。这年晚稻又丰收,收割的时候,苦妹子像没病的人一般,大捆大捆地往回挑。

可是挑到第三趟,她就觉得头昏眼花,踉跄了一下,连人带担摔了下来。合作社主任李根香也在挑稻,见此情景吃了一惊,连忙赶了过来。

她扶住苦妹子,又怜惜,又埋怨:“叫你好好休息,你总不听,快回去吧。”苦妹子擦着汗说:“稻子这样好,我怎么休息得住。不要紧,我能挑,根香姐。”

根香望了她一眼:“嘿,还能挑呢!”就坚持伴送苦妹子回村。苦妹子没奈何,只得轻声叹着气。

到了村口,根香告诉她:这病,社里要想办法给医。苦妹子感动地说:“怎好连累社里呢?”根香却大声说:“连累?村里有几十号人生这病,没劳动力,这才是真连累社里呢!

根香安慰了苦妹子一阵,叮嘱她回去休息,就急急忙忙出村收割去了。苦妹子望着她,心里有说不出的感激:这都是因为解放了,有了共产党,有了合作社!

没过几天,李根香从县里带回来一个喜讯:毛主席号召开展一个大规模的防治运动,彻底消灭血吸虫病;省委决定在本县设立第一个血防站,地点就在双塔村。消息顿时轰动了全村。

血防站设在一座旧祠堂里,办公室、病房、宿舍都有了。这一天,副站长刘翔和一批医务人员到了村里。苦妹子听到消息,也赶来帮着拾掇。

近来程老四的病越来越重了,苦妹子真想恳求医生马上去看看,可是看到人家连铺盖卷也没有打开,怎么好意思开口呢!

忽然,有人从外面叫她:“苦妹子!苦妹子!”她应了一声,一个邻居奔到她跟前,喘着气说:“快回去,你男人······”苦妹子身体晃了一下,李根香连忙把她扶住。

刘翔和护士听说这事,也赶过来探问。等问清是一个大肚子病人,他只是无可奈何地摇了摇头。根香迟疑了一下,说:“请休息会儿,回头我们再谈谈村里的情况。”便扶着苦妹子走了。

不知哪个嘟哝着:“最好请医生看一下。”刘翔又摇了摇头,说:“晚期病人嘛,看和不看都是一样,现在还没有办法。

正说着,就见一个挑着担子的中年人,跨进大门,三步两步到了刘翔的跟前。

刘翔诧异地看了一眼,看见担子上的药箱,才知道县里拨来的药到了,便说:“唔,辛苦了,”他向一个护士指了指,“交给这个同志吧。

他走进卧室,想安顿被褥,一眼看见县委给他的一份《本县血吸虫病流行情况报告书》,就翻看起来。县委说过,这是本站站长、共产党员罗舜德写的,很有价值。

可是他越看越觉得烦躁。不由轻声嘀咕道:“八万多病人,光晚期病人就有五千多,这要治到哪一年!”有人应声说:“这是问题,但是我们应该做回答问题的人,不能交白卷。

刘翔抬眼一看,说话的就是那个挑担的中年人,不知什么时候进他的卧室来了。他诧异地问:“你是谁?”那人走上前来,向他伸出手,含笑说:“罗舜德!

刘翔慌乱地握住他的手:“啊,罗站长,是你!你把药挑来了?”罗舜德笑道:“县委要我们赶快上马。我想,一上马就得用药,就上卫生站领了一批,随身带来了。”

刘翔摇摇头:“上马可不简单,不光是药的问题。”罗舜德深深看了他一眼,指着窗外说:“可我们也不光有药,看看群众支持我们的热情吧。

他们走进医务室,看见群众欢欣鼓舞地帮着护士布置屋子。罗舜德高兴地说:“满不差!跟前线的救护所相比,这里简直是个大医院。

说着,罗舜德就帮着忙碌起来。刘翔望望泥灰斑驳的房屋和破烂简陋的家具,满腹心事:物质条件这样差;人的条件呢,站长,一个部队转业的卫生员,唉······他摇着头踱回了卧室。

傍晚时候,罗舜德浑身灰土地进来,兴致勃勃地喊道:“都好了,老刘,连病房都布置好了。”刘翔心神不宁地说:“可是这样大的防治工作,我们的人手远远不够。

罗舜德坐下来,诚恳地望着他:“技术重要,群众更重要。谈到技术,这里是本省第一个血防站,各方都大力支持,今天上海就有医生下来,但主要······”这时一个护士推门进来。

护士后面,紧跟着一个姑娘。她望见刘翔,不由得叫了起来:“哥…………”刘翔也吃惊地站起来。原来是他的妹妹刘辉,刚从上海医学院毕业。

他还没开口,刘辉欢欣地扑了过来。刘翔不悦地问:“你怎么来啦?”刘辉说:“学校里号召嘛,我争取来了,可没想到你也来这里!啊,多好,这下妈妈完全可以放心了。”

刘翔真想骂她几句,看看罗舜德在一边,只得忍住气给罗舜德作了介绍。罗舜德握住她的手,连声说:“欢迎欢迎!

刘翔满心不如意,拿起刘辉的行李,带她去安顿床铺。一边走,一边压低了声音说:“你呀,简直胡闹!我告诉过你没有?分配工作的事,一定要先跟我联系,可你······”

刘辉说:“这里需要人呵!”刘翔说:“要人,你就来了!唉,医学院的条件有多好,设备、藏书、专家、教授,哪一样不是第一流的?可你却争取来这倒霉的地方!”

刘辉忙着解开行李,往外拿东西。刘翔说:“别忙,你在这里歇一宿,明天就回去。我拜托过高教授,他答应让你留校工作,赶紧回去,还来得及。”刘辉一听,惊得眼睛都睁圆了。

刘翔好说歹说,刘辉只有一个“不”字。刘翔火了:“你别糊涂,我是为你好!”刘辉也火了,大声说:“我不是孩子,好不好我自己负责,不用你替我作主!”这一来,可把刘翔气坏了。

刘翔冲出宿舍,到了办公室,罗舜德正在忙着布置,笑着招呼刘翔:“哈,老刘,来看看,这儿给你坐好吗?”刘翔看了一眼,勉强笑了笑说:“很好,很好。”罗舜德也笑了,他说:“家安下了,晚上研究一下工作计划怎么样?”

怎样开展工作,刘翔心里没底,吃过晚饭,回到宿舍,刚点上灯,罗舜德已经来了。他在门口高叫一声:“小刘!”刘辉应声奔了过来。

会议一开始,罗舜德提出,贯彻县委的指示,马上展开防治工作。刘翔却认为照目前的人力、设备,只能做些准备工作,先把情况摸一下。

他主张放开治病工作,先集中力量,消灭钉螺。刘辉问:“能看着病人不治?”刘翔说:“不是不治,而是缺乏治的条件,全县几十万人口,光普查一次粪便,你算算,要多少时间?

他望望罗舜德,又说:“要治病,凭眼前这点力量,治完8万病人,最快也得60年;何况,钉螺不消灭,会继续感染,一定劳而无功。”罗舜德沉静地说:“钉螺可比病人更多呀。

刘翔说,他正和上海的高教授在试验一种灭螺药,等研究成功,能一举扑灭钉螺,到那时再治病,就根本解决问题了。他越说越兴奋,罗舜德严肃地听着,刘辉却有点儿不耐烦。

刘翔恼怒了:“事实就是如此!”他抓起一本书翻着:“在传播血吸虫病的作用上,人、钉螺、粪便都一样。钉螺还是主要一环。所以,按照医学观点看来,治疗病人,并不特别重要。”

他把手上的书递给罗舜德:“这就是医学院的高教授写的。他是我的老师,研究血吸虫病已经很多年了,你可以看看。这可是扎扎实实的科学啊!”

罗舜德沉吟了一会,站起来说:“老刘说的是有道理,可是漏了一条:依靠党!还漏了一条:依靠群众!有这两条,防也能,治也能;没这两条,病也治不成,螺也灭不成!”

他的声音高起来:“条件是充分的,我们不能坐着唉声叹气,要马上行动。从双塔村开始,边查、边治、边灭螺······”他的话被匆匆跑进来的李根香打断了。

李根香是为苦妹子的事来的,程老四死了,合作社帮她办好了后事,可苦妹子昏过去了两次,现在还发着烧,因此想请医生出个主意,该吃些什么药。

刘翔说:“给她吃点镇静剂,睡睡就好了。”罗舜德沉思着说:“在发烧,我去看看。”刘辉不满刘翔的冷漠态度,她背起药箱,跟罗舜德一起出了门。

三人走出血防站,罗舜德问:“苦妹子是本地人吗?”根香叹了一声:“她真是个苦人儿, 10年前,从江西玉山逃荒出来,流落在这里的。”

罗舜德注意地问: “玉山?”根香说:“玉山。听说就因为这病才逃荒出来的,家里人都失散了。她流落在这里,给程家做了媳妇。现在程家也给这病害得死绝了,就剩她这没儿没女的寡妇了。”刘辉听得汗毛都竖起来,罗舜德却沉思着,不言不语。

进了苦妹子家。根香叫了声:“苦妹子,医生看你来了!”苦苦妹子不禁哭起来。千言万语,只怨自己命苦。妹子挣扎着坐起来。刘辉连忙上前按住:“别动。我给你看看。”

罗舜德说:“什么命!现在我们自己掌握命。”他剔亮了灯,对着苦妹子看了一阵,说:“我没认错吗?10年前有一个老大爷死在村外的车棚里······”苦妹子瞅着他一大会儿,突然叫了一声。

刘辉、李根香诧异地问:“你们认识?”罗舜德的脸色暗了下来:“认识。我也是江西人。10年前家里人都害这个病死绝了,反动派又抓丁要粮,我实在活不下去,只得出外逃荒。

“走了两个省,可没跑出血吸虫病的地区。那年冬天,就在这里遇见姓方的一家:老大爷生着大肚子病,大妈的身体也不好;苦妹子,她那时又瘦又小,还有一个十三四岁的男孩子。

“同乡嘛,又在艰难时候,就得互相照顾,当夜就一同宿在车棚里。

“老大爷的病本来就很重,加上又冷又饿,怎么支撑得住?当夜就死在车棚里。这一夜呵,大哭小嚎,累得我也凄凄惶惶,一夜没有合眼。

“第二天,我帮他们挖个土坑,埋了老爹。雨下得我们不能动身,又没吃的。真是祸不单行,屋漏又逢连夜雨,惨啦!

“商量下来,决定留下苦妹子在车棚里看守破烂行李,我们上村子去要点吃的。那个小男孩叫方冬哥,是苦妹子的未婚夫,他心疼苦妹子,脱下身上破棉袄,一定让她穿上。

“那时这一带多荒凉啊!到处给血吸虫病闹得人丁稀少,田地荒芜。我们走了十几个村子,才要到点菜粥糠饼。

“正往回走,撞上国民党军队在抓人,我们全给抓了。强迫我们扛上他们抢来的东西,跟着出发。方大妈和冬哥哭着叫着,可是匪军只管挥着雨点般的鞭子赶着他们上路。

“被抓的人好几十呢,一批一批被押走。我是最后一批,经过车棚的时候,看见苦妹子被匪军打倒在地上,也不知是死是活。想不到今天在这里又见到她。”

刘辉紧张地问:“你后来怎么样?”罗舜德说:“半路上开了小差,后来找到自己的部队,在党的教育下才有今天。”苦妹子淌着泪问:“那冬哥他们呢?”罗舜德摇了摇头。

苦妹子恸哭着:“这辈子怕见不到他们了,我的病,也是神仙难治的呀!”罗舜德说:“你放心,神仙难治,可我们要治!毛主席说过,'一定要把血吸虫病消灭!'我们坚决执行这个指示!”

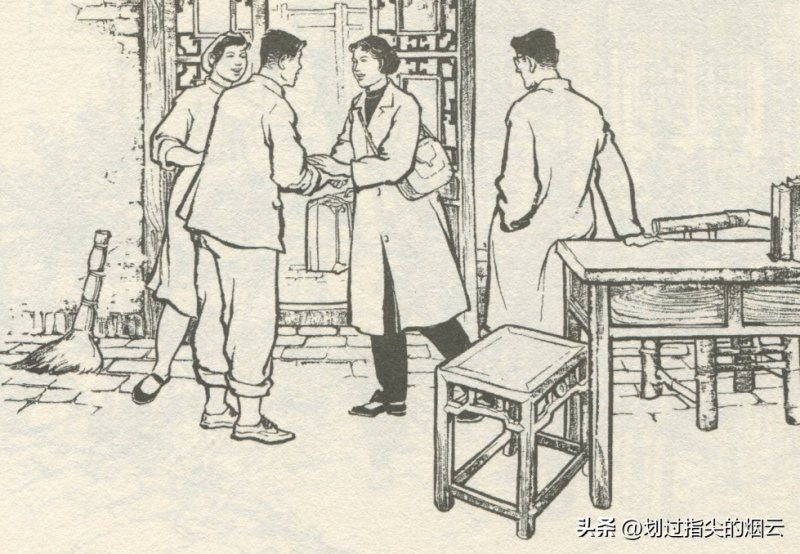

罗舜德的主张得到县委和群众的支持,血防站的工作展开了。站内分了工,罗舜德负责预防组,天天访问群众,研究管理粪便的办法,还带了人下河,查勘钉螺分布的情况。

站里紧张地进行粪便普查。合作社召开宣传大会,发动群众积极配合防治工作。

彻底消灭釘螺 双塔村染上病的不是原先估计的几十个,而是几百个;为了解决生产与治疗的矛盾,省委在县里安下拖拉机站:拖拉机开到了双塔村。

小刘医生,不是叫我第一批就来的吗?怎么没有我名字?

收治第一批病人那天,苦妹子连铺盖都准备好了,可是名单上却没有她,问生产队,队里说,名单是站里定的,也许漏了。她急急慌慌跑到血防站,找到刘辉打听起来。

刘辉愣了一下,说:“怎么会没有?兴许名字弄错了。”苦妹子说:“不会错。我没有别的名字,大家都叫我苦妹子。”刘辉转身给她查去了,就在这时候,只听有人喊了一声:“苦妹子!”

苦妹子回过身来,吃惊地张大了嘴:难道是梦?他,长高了,可这张脸还是10年前的!她双脚一软,像瘫了似的不能动了,半天才说出一句话来。

苦妹子望望天,太阳亮晃晃的。她重复着说:“真是你?冬哥!”冬哥说:“是我!你知道我们找你找得好苦啊!不想在这里碰到你。好了,妈要见到你不知道该多高兴。”

他拉起苦妹子,往外就走。苦妹子满心的兴奋、慌乱,边走边问:“怎么你们到这里来了?”冬哥说:“我们刚来呀,省里调我来给你们开拖拉机。”

一阵风来,将苦妹子头上的白绒花吹落在河中。冬哥愣了一下,问:“你给谁戴孝?”苦妹子的脸色暗了,颤声说:“我男人,死了3个月了。”说着,低下头来。

冬哥只愣了一下,又拉着她往前走。苦妹子心里像塞满了乱麻,不知过了多久,忽听得冬哥高叫一声:“妈!你看谁来了?”抬头一看,眼前真是冬哥的妈妈。

忽的,苦妹子扑到方妈妈的怀里,方妈妈一把把她搂住:“孩子,好孩子,对妈说,这些年是怎么过来的?可怜我们多想你啊!苦的时候想,日子好过了,更想······”

方妈妈把她扶到屋里,欢欣地端详着她的脸,不住地叨叨:“冬哥天天念你,说到天涯海角也要找到你······”冬哥也高兴地说:“妈,这不是找到了吗?

苦妹子也很高兴,她抬头望了望冬哥,猛然想到自己的境遇,心里不觉抖了一下。叹了口气说:“妈,我得了跟爹一样的病了。”方妈妈大吃一惊,眼泪不由簌簌地掉了下来:“好孩子呀,我们这是什么命啊!”

苦妹子越发慌乱了,她说:“妈,他们能给我治。他们答应了,我今天就住院。”说着,转身出了门。

她急急忙忙往前奔,心里乱得什么似的。巧遇冬哥,她感到幸福;可是自己的境遇,自己身上这病,方妈妈会怎么样想?苦啊!这命呀!

她经过小桥,罗舜德正从船上上岸,问她为什么不进站?苦妹子说:“站上把我的名字漏了,小刘医生正在帮我查。”接着,就说了遇见冬哥的事。罗舜德高兴地说:“啊,太好啦!”

一进血防站。罗舜德就问为什么住院名单上漏了苦妹子?刘翔抽出一张病历表,送到罗舜德面前说:“没漏。苦妹子是晚期病人,已经不能治了。”

罗舜德“啊”了一声。他背后的苦妹子,顿时变了脸色,身子不由自主地晃了晃,刘辉忙上前扶住她,只见她抖着嘴唇,轻声说:“晚期病人?不能治了?······”

突然,她挣脱刘辉,张开两手叫了起来:“不!你们得给我治!我这一辈子靠山山崩,靠水水流,好容易盼到今天!我还年轻,我要活着,我要干活,我要社会主义!

她凄厉地哭着。刘辉抹着眼泪扶住她。刘翔也后悔不该在病人面前说这样的话。然而罗舜德却走到她面前,坚决地说:“挺起腰杆来!相信党!我们一定给你治!一定!”

罗舜德叫护士送苦妹子回家。他心情沉重地踱了一会,看见刘翔在化验室里仔细观察一个钉螺,便走进去说:“晚期病人不能治吗?”刘翔说:“不能,国内外的专家都认为不可能。”

他站起来对罗舜德说:“老罗,我服你,党伟大,群众伟大,我们防和治的工作都搞起来了。现在,丢开不可能的事,抓紧可能的事,在灭螺工作上搞点名堂吧。我和高教授研究的药,接近成功了。

刘辉怪他哥哥只热心搞灭螺药,不关心病人。刘翔不满地说:“你也是医生,你见过哪一本医学文献上谈过晚期病人能治?”正说着,方妈妈和冬哥来了。

他们问起苦妹子的病情,刘翔告诉他们没办法治。罗舜德严肃地说:“不,县里省里都在研究,中央也成立了专门机构,全国医生都在想办法,还听说中医也在总结经验。”

刘翔苦笑了一下:“中医,我不懂,可是我的看法,不可能。”方妈妈颤着说:“是啊,孩子他爹就是这样死的,唉······”说着,就哭了起来。

方妈妈抹着眼泪走出血防站,冬哥上去扶住她,她叹了一声“生上这个病,活不了几年了,我可怜这苦命的孩子,可没有办法呀。”冬哥执拗地说:“我要去看她!”方妈妈想了想,只得和冬哥一起往苦妹子家走去。

苦妹子更瘦了。冬哥想安慰她,可是妈妈唠唠叨叨,不住地淌泪、叹气,他连一句也插不上。

苦妹子明白方妈妈担心的是什么事,她自己也明白不能害冬哥。她送他们母子俩出来的时候,伤心地说:“妈妈以后别来看我了,医生在给我想办法,等我好了去看妈妈。

苦妹子,你不 能这样,我有话 说呀!

以后,冬哥母子经常来看她。可是在冬哥单独来的时候,她总是颤着手把门关上,然后隔着门儿劝他走。冬哥焦躁的声音紧揪着她的心,但她没有开门。

血防站的工作发展很快,省里和上海下来大批医务人员,各乡各村培训了不少防治干部,为了不妨碍生产,还成立许多巡回治疗小组。

第一批病人痊愈出院了,附近几个乡把一批一批的病人送来了,双塔村从早到晚都热闹得像集市一般,可就是没有人通知苦妹子去血防站住院。

苦妹子的心一会儿激动,一会儿又觉得空空的。她向合作社要来一捆稻草,搓着草绳,心里觉得平静点,可李根香给她送米的时候,却严肃地责备了她一通。

根香说了她一阵,又安慰她几句。临走,说了声:“不许再去揽活了,这个我拿走!”便把稻草、草绳一古脑儿带走了。

苦妹子走出门,望着李根香的背影,轻声叨念:“都是为我好哟。”忽然有人叫了声:“孩子!”她回过头来一看,是方妈妈来了。

方妈妈手里捧着一把草叶儿,颤巍巍地说:“孩子,这是腹水草,你爹吃过,吃了觉得舒服点,妈给你找来了。”苦妹子感动得只叫一声:“妈······”

走进屋里,苦妹子忙着沏茶。方妈妈叹了一声:“妈只有一颗心,可担着几重心事:担心你,担心冬哥······孩子呀!我可不能再让他得上这个病,我要他回省城。

苦妹子呆了。方妈妈说:“可是他不肯。他一天到晚叨念你,忘不了你。唉,我日夜心惊肉跳的。他这犟脾气你知道。”苦妹子打着颤说:“妈,他来,我总是把门关上,我还能怎么样呢?”

方妈妈走到她面前:“他下回来,你别关门,叫他进来,跟他说,叫他死了这条心。”苦妹子晃了一下,用手掩住脸,颤声说:“不,不能,妈,我见了他怎么也说不出。”

方妈妈把她搂进怀里说:“孩子,苦了你,可是你得这样对付他。他走了,妈就和你一起住,照应你。只望罗大哥有了办法,把你治好,妈叫冬哥再回到你这里。

苦妹子头脑昏昏沉沉的,什么也没有听见。她抬起泪眼,看见方妈妈的眼泪沿着一条条的皱纹,流了满脸。她终于迸出一句话来:“妈,不要哭了,我依你!”

两人泪眼相对了半天,方妈妈颤巍巍地走了。苦妹子不思,不想,不言,不语,把头埋在怀里,一动不动地不知坐了多少时候。

朦朦胧胧听到有脚步声,她一抬头,只见冬哥大步跨进院来,边走边说:“你为什么总是关上门?”苦妹子慌乱了,隔了一会儿才说:“你不该在这儿工作,你得离开,在这儿会被传染的。”

冬哥怔怔地说:“妈来过了?”苦妹子摇摇头。冬哥说:“不,我不离开。老实跟你说,我决定了,你在这里,我一辈子也不走,要走,就带你一起走。”

苦妹子望了他一阵,眼前闪过方妈妈的脸,便硬着声音说:“这是傻话。我是程家的人,不是方家的人了······”冬哥走近一步,盯住她的眼,摇摇头说:“这不是你心里话。

苦妹子一咬牙,狠心地说:“谁说的?谁说不是我心里话?我是程家的人。我跟他们一块过了八九年,不能做出什么对不起人的事来。你,你死了这条心吧!”

她精疲力尽了,跌跌撞撞向屋里走。冬哥要来扶她。她回过身打着颤说:“别过来,今天就是最后一次见面了,以后你要是再来······唉,你走吧!”

说完,她跨进屋,“砰”地关上门。冬哥连叫几声,苦妹子咬紧牙关不答应。

他又伤心,又气愤,愣了好一会,一跺脚,回身走了。一路走,一路嚷着:“好,我走,我再也不来了。你这样做,好狠心呀!

脚步声远了,苦妹子打开门来,院子是空的。她眼前一阵黑,觉得天地在转,门窗在动,她顺着门框儿,软软地滑了下去,昏倒了。

不知过了多久,她听见李根香急促地呼唤她,好不容易睁开眼,才知这里是血防站急救室。罗舜德、李根香、刘辉、刘翔在周围忙着,见她醒过来,大家才松了口气。

苦妹子惘然地说:“我怎么了?”刘辉说:“你别说话。”她转过头去看罗舜德:“让她进病房吧?”罗舜德望了刘翔一眼,果断地说:“好,进病房!

李根香跟几个护士送苦妹子进病房去了。罗舜德沉默了一会说:“老刘,我决定请中医来研究一下。”刘翔说:“我说过,中医我不懂。可是就我所知,有腹水的病人,不能治。”

沉默了一阵,刘辉爆发般地叫起来:“不能?不,一定要能!想想苦妹子一家,想想罗大哥一家,我们再不能冷眼旁观了!”罗舜德摆手叫他们不要争,就跑去打电话了。

兄妹俩还在争执,罗舜德放下电话说:“老刘,县委已经同意给我们请一个中医来,我马上就去接。”刘翔只是摇头。

第二天下午,罗舜德把老中医余先生接来,给苦妹子诊过了脉,正在研究病情的时候,冬哥母子也来了。他们怀着希望,带着愁苦,听余先生谈苦妹子的病情。

刘翔插嘴说:“是呀,从医学上看,实在没有办法。”方妈妈眼泪模糊地问:“真的没办法了?”但余先生却说:“唔,我想还可以试试,还不到完全绝望的时候。”

刘辉陪方妈妈母子看苦妹子去了。余先生开始写药方。这时,刘翔悄悄向罗舜德说:“老罗,我得去上海一次。”罗舜德不满地说:“唉,最近你老去上海,群众有意见,何况治疗晚期病人刚在试验,有很多问题要商量。”

刘翔说:“我不得不去,高教授的灭螺药试成了,明天要在科学委员会上讨论,这也是为了消灭血吸虫病呀。”罗舜德说:“你想一想,哪里的工作更重要。

刘翔不以为然,他说:“老罗,你以前批评我单打一,我接受;可现在,治要进行,防也要进行,两者都重要哟。”罗舜德说:“都重要?有高教授在那里,你不去也行。”正说着,余先生的药方已经开好了。

余先生说:“这药要连服4帖,前3帖容易配,第4帖里有几味药要到大城市去配一下。”罗舜德说:“我去办吧。”

刘翔伸手接过药方说:“老罗,这事交给我,我去上海时带回来。”罗舜德攒了一下眉头说:“好吧。”刘翔便拿出笔记本,把第4帖药方抄了下来。

他三笔两笔,把药方抄好,往皮包里一塞,拔脚就走。罗舜德撵了出去,叮嘱道:“希望你早点回来。”刘翔应了一声,急急忙忙走了。

苦妹子服药以后,有些呕吐,方妈妈着了急,刘辉忙把余先生请进病房。余先生诊过脉,欣慰地说:“好现象,药力到了,腹水正在动荡;服过第3帖,腹水就会大大减少。”

刘辉说:“消了腹水,就用治早期病人的办法治,行不?”余先生捻了一下胡须,笑道:“西医我也不懂,不过我想这办法是合理的。”罗舜德接口说:“好啊!中西合治,这不就是更快更有效的治疗办法吗。

第二天,县委通知罗舜德去专区参加一个治疗血吸虫病现场会议。他去看看苦妹子,见她气色好多了,放下心,叮嘱刘辉好好观察,便动身到专区去了。

苦妹子服下第3帖药后,果然腹水慢慢在消失。她脸上绽开了笑容。李根香来看望她的时候,她握住她的手,激动地说:“小刘医生说过,我准能治好。”

余先生兴致勃勃地说:“就看第4帖,这是关键。如果没有变化,腹水可能彻底消除。”刘辉想起哥哥此去是醉翁之意不在酒,不觉有点担心,就自言自语:“哥哥今天要回来,他会把药带回来的。”

然而,天黑了,刘翔还没有回来。刘辉心神不定,从办公室跑到病房,从病房跑到大门口,一次,两次······可是不见刘翔踪影。余先生也急了,不时看看手上的表。

夜深了,哗哗的雨声格外叫人心烦。余先生虽然也急,还是宽慰刘辉道:“别着急,只要天亮前能赶到,不过一周时,药力接得上。

忽然,门一推,刘翔湿淋淋地闯了进来。刘辉大声叫起来:“哥哥,你可把我急死了!”刘翔怔怔地说:“怎么啦?”刘辉说:“怎么啦,怎么啦!我们都等着你带回来的药呵!”

刘翔叫了一声:“啊!”余先生愣了一下,迟疑地问:“难道没买?”刘翔低声说:“我忘了。”刘辉像给黄蜂刺了一下,跳了起来。

她看看余先生,问:“这药别的地方?······”余先生摇了摇头:“专区也许能买到,但是这么晚了,天又下雨。”刘辉连忙抓起电话,叫接专区卫生局,她相信,只要找到罗舜德就有办法。但是,对方说罗舜德已经回来了。

刘辉掼下电话,一步站到刘翔面前,一字一顿地说:“全站的人都在为治疗晚期病人拼命战斗,可是你,唉,真叫我脸红…………”刘翔呼地一转身,说声:“我到专区去!”向外就走。

余先生叫道:“不行呀,四十多里,天又下雨。”刘翔头也不回,冒着大雨,冲出大门,险些把一个人撞倒。那人手电一亮,叫道:“老刘,到哪儿去?”原来是罗舜德回来了。

刘辉赶出来,喘着气:“药,他把药给忘了!”罗舜德说:“哎哟,就为这个,我买来了。天下雨,我怕老刘回不来,就抓了几帖,连夜往回赶。

跑进办公室,大家才看清罗舜德浑身水淋淋的,雨衣打成了个包,夹在臂弯里。他打开雨衣包,从里面取出药来:“煎吧。苦妹子怎么样?”刘辉望了刘翔一眼。刘翔避开她的眼光,往宿舍跑去了。

罗舜德把药打开,让余先生看,叫护士去煎。然后望望刘辉:“小刘,别急躁。我看老刘的神色不对,恐怕受了什么刺激。我们去跟他谈谈吧。”

两人走进宿舍,只见刘翔两手撑住下巴,默默地坐在那里,一见他们进来,突然捂住脸,“唔唔”哭出声来。

他说什么“灭螺为主”、“药物为主”,归根到底是“以我为主”,为个人的名利。

刘辉惊愕了。罗舜德沉静地问:“怎么回事哟?”刘翔抹着眼泪说,在科学委员会上,高教授受到严厉的批评,他从自己的私利出发,用脱离实际的方法来搞研究工作。

罗舜德、刘辉互相望望,刘翔却越说越激动:“我发觉自己跟高教授一样,只想搞成灭螺药,得到世界荣誉,把治病救人的事丢在脑后······啊,可耻!请领导给我处分吧。

罗舜德上去扳住他的肩头:“老刘,冷静点。认识提高了,我为你高兴。处分是消极的。只要记住:生活是严峻的,谁想取巧,谁就要碰钉子。好吧,去看看苦妹子,把下一步治疗方案研究一下吧。”

三人来到病房的时候,苦妹子刚服了第4帖。余先生说:“看情况,腹水可能消除得掉。但下一步如何办,就得看刘医生的了。”刘翔说:“没有腹水,我们可以给她注射锑剂。但按照常规,晚期病人体质弱,受不了。”

刘辉说:“哥哥,我一直在想,如果打破常规,采用锑剂减量,行不?”刘翔还没回答,罗舜德高兴地说:“行行!专区现场会上有锑剂减量的经验介绍。”说着,他从怀里掏出一份材料来。

他们边看材料边点头。苦妹子静静地看着他们,听他们谈论,不觉欠起身来叫了声:“罗大哥。”罗舜德欣喜地说:“苦妹子,你的病有希望了。”苦妹子听了兴奋异常。

一个晴朗的日子,李根香亲自带了一队锣鼓,敲到血防站。方妈妈提着菜盒子,方冬哥背着铺盖卷,把苦妹子接出血防站。站里的医务人员,都喜气洋洋地送出来。

双塔村的锣鼓声从此不断:成立公社,庆丰收,办喜事,常年喜气洋洋。到了1959年春天,全县的病人都治好了,灭螺防病成了群众性的普及工作。

这一天,县里的通知到了血防站。原来省里决定,双塔村血防站转移阵地,到另一个地区去开展工作。罗舜德向大家传达了省里的指示,全站的人都为投入新的战斗而高兴。

出发那天,李根香代表公社送来一份礼物:一迭结婚照,一盘红蛋,一张丰收奖状。她说:“这两年,村里多了57对新夫妻,抱了74个胖娃娃,去年还得了大丰收,这都是血防站给的。”

方妈妈抱着刚满月的孩子,带着儿子媳妇赶来。罗舜德看看孩子,欣喜地说:“多健康,叫什么名字啊?”方妈妈说:“春天来了,大伙都欢欢喜喜的,我就给他起个名儿叫春喜。

罗舜德望着一片新绿的田地,只见红旗在招展,拖拉机在奔驰,不禁回过头来看看大家,打趣道:“春喜的妈,你不是要社会主义吗?眼前就是!”人们顿时爆发出一阵欢笑。

主席听说江西余江县消灭了血吸虫病,心里很高兴,一夜没睡着,就写了这两首诗。

血防站的人向渡口走去,田野里翻腾起一片歌声。罗舜德说:“听,这是毛主席写的诗。”刘翔、刘辉都注意地听起来。

他们上了船,缓缓向河中荡去。刘翔望望送行的人群,群众是那样热情,那样可亲。他真舍不得离开这儿了。

船出了港,刘翔感慨地说:“老罗,当初你教给我两条:依靠党,依靠群众。两年来我有点认识,今天的体会更深了。”罗舜德含笑地点头。

绿水青山枉自多,春风杨柳万千条,

华佗无奈小虫何?六亿神州尽舜尧。

千村薜苈人遗矢,红雨随心翻作浪,

万户萧疏鬼唱歌。青山着意化为桥。

坐地日行八万里,天连五岭银锄落,

巡天遥看一千河。地动三河铁臂摇。

牛郎欲问瘟神事,借问瘟君欲何往?

一样悲欢逐逝波。纸船明烛照天烧。

两岸的歌声高昂起来。歌词,洋溢着领袖对人民的关怀;歌声,充满着人民对领袖的敬爱。船上的人也不由自主唱了起来。歌声汇合了,长久地在天地间盘旋,回荡。