高遁斋算得上是成都北门一带的首富。他在清朝做官多年,广置田产,盖起大公馆;宣统退位后,他就回家纳福。如今年近花甲,儿孙满堂,当起名副其实的老太爷了。

这是高老太爷一家:长房克文,娶周氏;二房夭折;三房克明,娶张氏;四房克安,娶王氏;五房克定,娶沈氏。克文当过几年县长,现在管着家务。他有三男两女:觉新、觉民、觉慧、淑蓉、淑华。

这个大家庭的故事从长房长孙觉新(明轩)讲起。他正在上中学,打算毕业后进上海、北京的大学,再往德国留学。不料还没毕业,母亲病死,大妹淑蓉夭折,父亲娶了继室。幸而还有个安慰他的人-表妹钱梅芬。

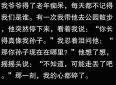

到他家来做媒的很多,父亲和继母最后挑了两个,一个正是钱梅芬;另一个是他不认识的李瑞珏。一天,他看见父亲把两个姑娘的名字写在两张方块小红纸片上,乞灵于抓阄来决定。

高克文把两个小纸团撒到祖宗的神位前,默祷一番,然后拈一个来,亲事就这样决定了。他对刚领回毕业文凭的觉新说: “你中学毕业了,好,你来帮我管家务。我给你定了广元县知县李大人的闺女,年里结婚。”

父亲的话说得一清二楚,觉新句句都听懂了,却又好像一个字也没有懂。他不说半句反抗的话,点头表示顺从,只在心里为自己痛哭,为他所爱的梅表妹痛哭。

不到半年,祖父和父亲为他举行了隆重的结婚仪式。他像傀儡一样演了三天戏,然后晕头转向地面对他的妻子——瑞珏,她的相貌端庄美丽,丝毫不比钱梅芬差。

妻子的善良和温柔,使他忘记了从前爱过的表妹,也忘记了从前幻想过的前程。一天晚上,父亲对他说:“成了家,该自己挣钱了。明天我领你到西蜀实业公司去报到。这公司,我家有股份,我还是董事。”

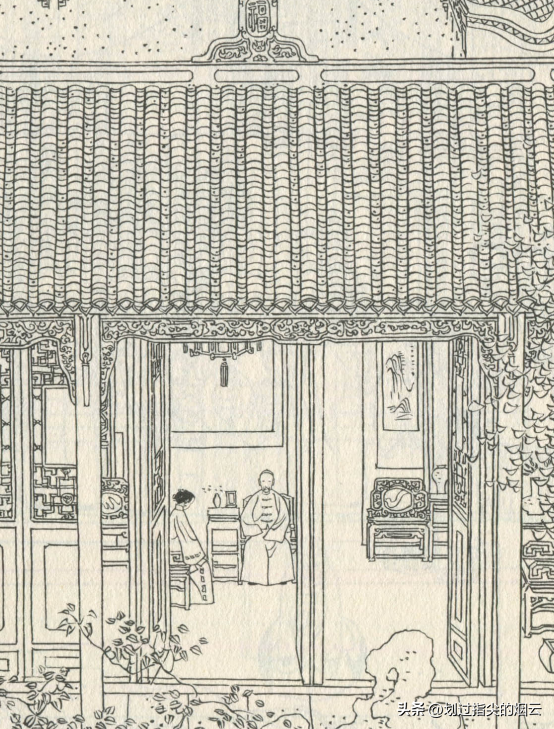

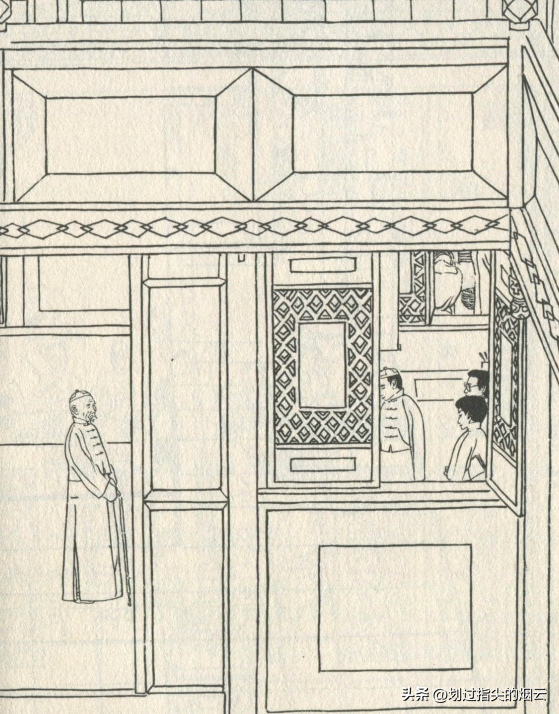

第二天,父子俩到了西蜀实业公司。觉新跟父亲走进事务所,见了黄经理和其他职员。十九岁的大少爷就此踏进社会。他没有欢喜,也没有悲哀。

第二年,时疫夺去了他父亲的性命。他挑起长房长子的担子。过了些时候,儿子出世了,取名叫海臣,这给他带来新的喜悦、新的希望。

两年后,有一个星期日,觉新照常在没有星期例假的西蜀公司办事。下午,觉民、觉慧到这里来玩。兄弟三个一起读《新青年》、《新潮》等几种杂志,以及本地报纸转载的北京、上海新闻。

他们有说有笑地谈着话,觉民说:“大哥是思想新、行动旧的两重人格。”觉慧说:“他拥护作揖主义。”觉新苦笑着承认:“我喜欢托尔斯泰的不抵抗主义。”

正说话间,一个少女在门外喊了声:“大表哥!”进来的是姑表妹张蕴华,高家的人们都喜欢称呼她的小名“琴”。琴的母亲张姑太太跟在后面。三兄弟连忙起来让坐,张姑太太却叫觉新陪她出去买衣料。

觉慧见琴那样高兴,问道:“姨母答应你明年进我们外语专科学校了?”琴说:“妈答应不答应没有关系,我的事情应该由我自己决定。”觉民赞道:“你真是个新女性!

琴忽然严肃地说:“钱家大姨妈从宜宾回省城来了。昨天梅表姐来看我,我才知道她真不幸!觉民兄弟忙问:“她怎么样?”琴说:“她出嫁不到一年就守寡,婆家待她不好,所以回了娘家。”

张姑太太买了衣料回来,叫琴跟她回家,琴临走,央觉民帮她补习英文,觉民道: “最好马上开 始,我回头就到你家去仔细商量。”

觉民、觉慧从觉新那里出来后,觉民就到琴的家里去了。觉慧回家路上,碰见同学张惠如。张惠如着急地说:“觉慧,不得了,出事了!”觉慧忙问:“什么事?”

张惠如拉了觉慧同到学校去,边走边说,同学们在万春茶园义演,有三个兵要看白戏,被收票的同学赶出去了。他们就约了十多个兵来,把戏园打得不成样子,还把好几个同学打伤。

觉慧的怒火直往上冒:“一定是因为学生检查日货、游行示威,当局想管束,煽动军人捣乱。真卑鄙!”张惠如还告诉他,同学们临时开会决定,召集各校同学到督军署请愿。觉慧表示愿意一起去。

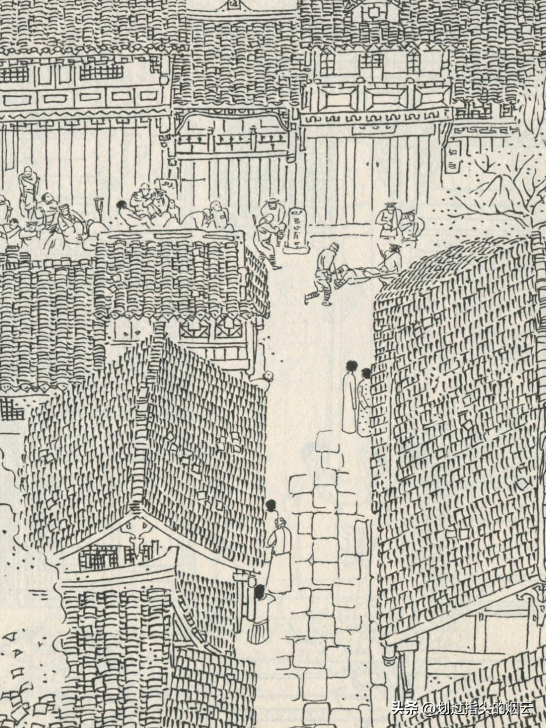

各校代表三百多人从少城公园出发,到督军署时天已晚了,大门前的兵用枪口和刺刀等候他们。学生们有一种共同的感觉:从四面压下来的不仅是天色的黑暗,而且是社会的黑暗和政治的黑暗。

一个下级军官对学生们说,督军回府去了。学生们要求见秘书长,军官说办不到。广场上骚动起来,一个代表大喊:“我们非达到目的不可!”这时天空中开始掉下雨点。

署衙里出来个赵科长,对大家说: “同学们 提出的条件,兄弟一定向督座转达。明天署里一定派人去慰问受伤同学。现在请回吧,免得冻坏身体。”雨渐渐大了,学生们离开了广场。

请愿毫无结果,赵科长的允诺也不曾兑现,兵士的气焰却越来越高,在街上围打学生,警察也不敢干涉。学生联合会发出了罢课宣言。觉慧和同学们一起讲演、散传单,非常积极。

一天下午,觉慧开完会回家,陈姨太把他叫进祖父的书房。高老太爷说:“老三,这几天学生跟军人闹事,你也混在里头胡闹,看把你这条小命闹掉。今天起把你交给觉新,不准你出家门一步!”

两兄弟退出书房后,觉慧激动地说:“大哥,外面正闹得轰轰烈烈,我怎么能躲在家里?”觉新却平静地说:“只好听爷爷的话。你这几天不出去就是了。”

觉慧的身体被囚禁,他的心却关不住。他读报纸上的报道,听觉民带回来的消息,内心越发烦恼:“家,这就是“甜蜜”的家!什么家,明明是一个狭的笼。我要出去,我一定要出去!

一天,他走进花园,闻到一股清香,原来是一片梅林,红、白两种梅花开得正繁。他走过去,踏着地上的花瓣观赏。一抬头,望见前面有个蓝色的东西在晃动。

他认出是他心爱的鸣凤,继母房里的丫头,正在那儿折梅花。他大步走过去:“哪个叫你折的?”鸣凤吓了一跳,见是觉慧,才放心地笑道:“原来是三少爷。太太喊我折的,说是张家姑太太要,回头二少爷带去。”

鸣凤见左边有一枝,形状好,花很多,踮起脚去折,却够不着。觉慧就替她折。鸣凤说:“可不要给太太知道。”觉慧问:“太太还常常骂你?”她道:“这一年倒不常骂,不过我还是时刻怕做错事情。

觉慧把花枝交给鸣凤,说:“你近来好像怕我,连话也不跟我多说。”鸣凤转身要走,道:“人家从早忙到晚,哪还有工夫说闲话,再说,我们都长大了。你是少爷,我是丫头,常常在一起,旁人就会说闲话。”

觉慧把鸣凤带到小石桌旁,两人面对面坐下。他故意说:“我晓得你的心不在我们公馆里了。我去告诉太太把你嫁出去。”鸣凤突然变了脸色,半晌才说出一句:“当真的?”眼泪流了下来。

觉慧见了,连忙说:“我说着玩的,你想我舍得赶你出去吗?”她呜咽着说:“假如太太要我走?”他道:“我无论如何不会让你走。我会告诉太太,说我要娶你做三少奶奶。

她伸出右手去蒙他的嘴,惊惶地叫道:“不,不,你千万不要去说!太太一定不答应。那样一来,什么都完了。我没有那个命。”他摸出手帕给她揩泪,她也不拒绝。

觉慧说:“现在我们的年纪都很轻,将来我一定会对太太说,我绝不骗你。”笑容回到她脸上,她感激地说:“我知道你的心。我近来常做梦,总是梦见你。有一次梦见一群狼在后面追我,忽然跑出来一个人打退了狼,原来就是你。”

觉慧也很感动:“我不知你这样相信我。”她说:“我在这儿忍了七年。只要想到你,看见你,天大的苦我也可以忍。我常常在心里喊你的名字,我愿意一辈子服侍你,做你的丫头·

鸣凤突然说:“听,下面钓台上有人,是二少爷!我要回去了。”她走了。觉慧目送着她的背影,低声说:“鸣凤,你真好,真纯洁!我的心里只有你······我一定要对得起你·····.”

这一夜月色很好。觉慧不想睡,觉民也一样。三更敲过了,兄弟俩还在天井里散步。觉民望着月亮,忽然说:“琴真聪明,真勇敢。觉慧,你喜欢她吗?你爱她吗?”觉慧心里想着鸣凤,冲口答道:“当然爱她。”但马上更正:“你是说琴吗?”

他接着认真地说:“二哥,我也爱琴姐,好像她是我的亲姐姐,愿意她做我的二嫂。二哥,你应当勇敢点。”他们忽然听到一丝很低很凄凉的声音。觉民道:“大哥在吹箫。他大概晓得梅表姐回省城了。”

觉民又说:“大哥的箫声似乎给我带来警告,甚至恐怖。现在我同琴的情形,和大哥同梅表姐的情形差不多。我将来会不会走大哥的路?”觉慧道:“绝不会,因为时代不同了。”

第二天,觉慧又走进花园,想在梅林里再遇见鸣凤。梅林里真有人在折花,却是他的嫂嫂瑞珏。觉慧说:“嫂嫂早!你要梅花,叫鸣凤来折好了,何必要亲自动手呢?”

瑞珏道:“你大哥喜欢梅花。我怕鸣凤选的不如意,所以总是自己来折。前几天我还绣了一幅梅花帐檐。”觉慧想:要是她知道觉新为什么特别爱梅花,不知会怎样伤心呢!

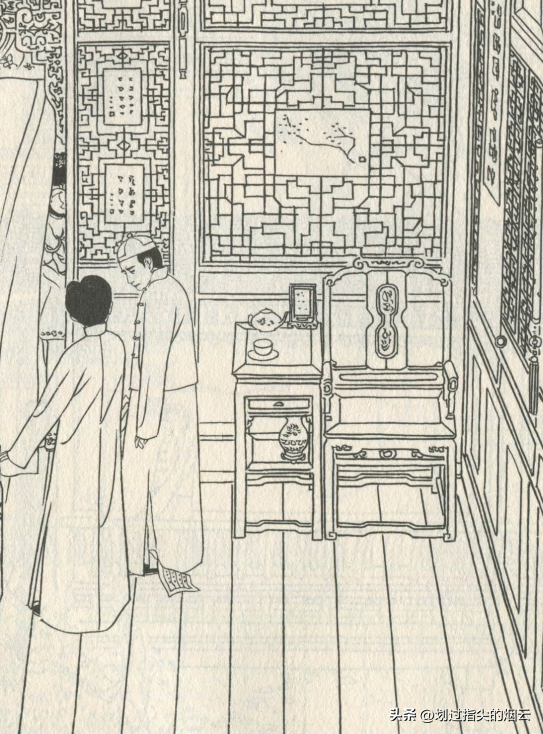

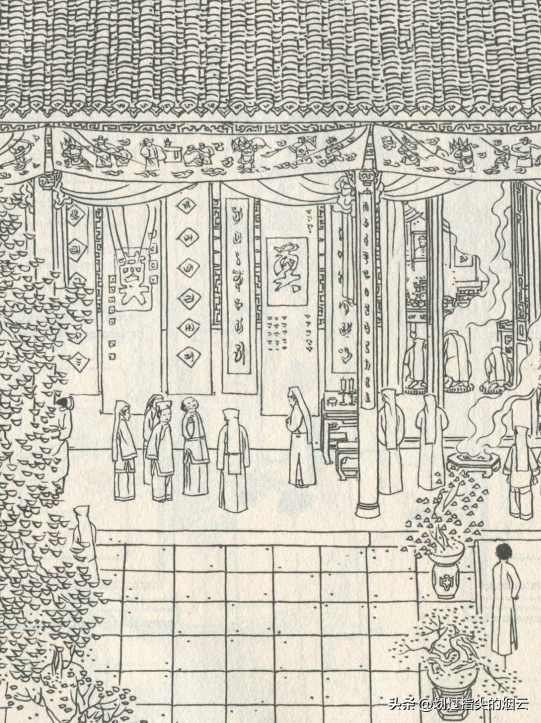

旧历新年快到了,觉新和克明指挥仆人挂彩灯,挂祖先的画像。高老太爷还把觉慧囚禁在家里。他自己常常出去参加九老会作乐,今天临上轿前,把一本线装书留给觉慧,要他拿去仔细读。

这是本《刘芷唐先生教孝戒淫训》,内容不过是“君要臣死,不死不忠;父要子亡,不亡不孝”那套教人做奴隶的滥调。觉慧翻了几页,气得把它撕烂了。他喊道:“寂寞啊,家好比一片沙漠!我要反抗!我要出去!

除夕前一天,觉慧终于溜了出去。他买了几本新到的杂志和一本屠格涅夫的《前夜》,走进觉新的办公室。觉民也在这里。觉新吃惊道:“你出来了,爷爷知道了怎么办?”觉慧道:“我不怕!

觉慧念起《前夜》里的话来:“爱情是个伟大的字,伟大的感情······我们是青年,不是畸人,不是愚人,应当把幸福争过来。”忽听窗外一声咳嗽,高老太爷进来,叫觉新跟他去买东西,叫觉民、觉慧早点回去团年。

祖父和觉新走后,觉民对觉慧伸伸舌头说:“爷爷把关你禁闭的事忘了。”觉慧道:“如果我像大哥,恐怕会永远老老实实关在家里。”两人走出门,他又朗诵道:“我们是青年,不是畸人,不是愚人,应当把幸福争过来!

这天晚上的年饭,团团围了两桌。张姑太太和琴也来了。老太爷看着四代同堂,高兴地要年轻人多喝点酒。

散席后,大家各自回房去了。觉慧脸上发烧,心里发热,不想睡,信步走出堂屋,一直走到大门口。静寂的街上,忽然传来一阵低微的哭声。

“什么人在哭?”他的酒意渐消,借着暗淡的烛光,看见一个讨饭的小孩靠着一口石缸在哭。觉慧摸出两个半元的银币放在小孩手中:“拿去买点热的东西吃,找个暖和的地方。”

进大门来,走过天井时,他好像听见有人在他耳边说:“你以为你这样做就可以使那个小孩从此免掉冻饿吗?就可以把社会的面目改变吗?你这个浅薄的人道主义者!”又自语道:“我喝醉了,醉了!

第二天是除夕,觉慧、觉民很迟才起来,随后到花园里走走。走到新近油漆过的晚香楼,觉民在楼前瓷凳上坐了下来,觉慧独自登楼梯上去。

他见觉新躺在炕床上,惊呼道:“怎么?你二 在这里!大哥;昨晚你喝多了,这可对身体不好!觉新勉强笑道:“我躲在这里清静一会。我承认是个懦夫,不敢面对生活。喝醉了,可以在遗忘中过日子。”

觉慧想说几句安慰的话,又怕引起他更大的不愉快,便打算下楼。觉新叫住他:“三弟,你看见过梅表姐没有?”觉慧说:“我没有见,琴姐见过。你怎么知道她上省城来了?

觉新道:“几天前我在绸布店门口看见过她。她对我点了点头,一句话也没说,她也许怨恨我。是我负了她。我不能忘记她,又觉得对不起你嫂嫂。瑞珏那样爱我,我还想别人,所以我常常喝酒······”

觉慧想说:你当初为什么不反抗?现在是自作自受。但说出口的却是:“等梅表姐另外爱上人,再嫁出去,问题就解决了。”觉新苦笑道:“她那种家庭,改嫁是可能的吗?”觉慧感到再没有话可说,就转身下楼。

晚上,高家男女老少齐集在堂屋里。老太爷给祖宗行过礼,受过儿孙的拜贺后,就去打牌了。几个小孩拉了觉慧在天井里放花炮。觉民在他耳边说:“我们到姑妈家去。”

兄弟俩走进张公馆,唤了声:“姑妈,给您辞岁来了!”张姑太太迎出来,让他们到琴的房里去坐。房里还有一个年轻的女子,坐在床沿上埋头看书。

她听见脚步声,放下书站起来。觉民、觉慧望着她半晌说不出话。琴故意问:“你们不认得她?”那女子先笑了。但这是凄苦的、无可奈何的笑。觉慧说:“认得。”觉民唤了声:“梅表姐!

大家都坐下,说了几句客气话后,梅说:“这几年我好像做了个凄楚的梦。自己值不得惋惜,不安的是拖累了母亲。”琴说:“梅姐不该这样想,你还年轻,现在时代不同,日后还有幸福。”梅道:“我赶不上时代了。”

觉民和觉慧说,环境也是人造的,人应该跟环境斗,把幸福争回来。梅说:“我没有明天,只有昨天。昨天使人伤痛,但只有它可以安慰我。”接着,她絮絮地问起觉新和瑞珏的情况来。

兄弟俩回到家里,见堂屋里男男女女围着桌子在掷骰子。所有房间都有牌声、骰子声、银钱声、谈笑声,像风一样朝他们扑来。觉慧站在台阶上,突然感到自己是完全孤立的一个人。

为了平复一下纷乱的心,他走进小天井里,在窗下一把靠背椅上坐了下来。房里有两个人在低声说话,他听得出熟悉的声音:一个是三房的丫头婉儿,一个是鸣凤。

他没头没脑地听婉儿说:“······要在我们两个里头挑一个。”鸣凤笑道:“不消说会挑到你,你比我大一岁。好福气,我跟你道喜。”婉儿生气了:“哪个高兴给老头子做小?

又听鸣凤说:“真是挑到我,我决不去!我宁死也不给冯乐山做小老婆。”觉慧听得一动不动,忘了时间,忘了除夕。

婉儿问:“你是不是心上有个人?”鸣凤颤声道:“不告诉你。”婉儿又追问:“是高忠吗?”鸣凤笑道:“他?呸!哪个会爱他?我爱的那个,好姐姐,我不说,你不会晓得的。他,只有我一个人知道他···

鸣凤说到“他”字的时候,似乎在纯洁的爱情里找到了忘我的快乐。两人的谈话成了耳语,觉慧再也听不见了。这时,前房里女佣王嫂大声叫婉儿,婉儿抱怨着往外走去。

等婉儿走远,觉慧将窗纸轻轻弄破一小块,窥见鸣凤呆呆地望着灯盘在出神。鸣凤忽然听见有谁在窗玻璃上敲了两下,叹道:“我做梦了!好像有人喊我?

觉慧在外面敲得更急了。鸣凤问:“是哪个?”觉慧低声答道:“是我,快把窗帘揭开,我有话问你。”鸣凤把纸窗帘卷了起来。觉慧说:“我听见你和婉儿的谈话了。”鸣凤急道:“我们是说着玩的。”

觉慧道:“假使有一天人家真把你挑去了,你怎么办?”鸣凤痴痴地望着他,忽然淌下泪来,坚决地答道:“我不去!我决不跟别人,我向你赌咒!”觉慧说:“我相信你,我不要你赌咒!

鸣凤说:“我的好少爷,你快走,你在这儿给人看见多不好!”说着她放下了窗帘,任凭觉慧再怎么敲玻璃唤她,也不肯再把窗帘卷起来。觉慧在台阶上木头似的站着。

过了一会,鸣凤以为他已经去了,偷偷把窗帘卷起了半幅,她看见他还立在那里出神,感动极了,忙把窗帘又放下。

过了大年初一,一直热闹到过完元宵节。十六日这天,觉新兄弟送琴上轿回家,刚要往里面走,只见觉英、觉群气咻咻地跑来。觉英喊道:“大哥、二哥、三哥,号外!看号外!

觉新接过一看,是《国民公报》的紧急号外。他紧张地告诉觉民、觉慧:省里督军下令讨伐张军长,交火失利,张军长的军队已逼近北门。觉慧道:“夺地盘呗!日子过得太平静了,让他们演一回全武行,热闹热闹,倒也好玩!

觉慧很快就感到事情不像他说的那么轻松好玩,第二天,他和觉民看见伤兵被接二连三地抬进城,鲜血淋淋地睡在担架上,有的烂手,有的断腿·····真可怕。

从那天起,城外田坎上,山坡上,许多人在替什么督军和军长无谓地战斗、挣扎、死亡。城内,炮声不断,枪声更密。高公馆里笼罩着不可抗拒的黑暗与恐怖。

女眷们把细软包扎起来藏在身边。周氏的房间里,地板上铺了厚毯子,屋中央放了四张方桌。晚上她们就睡在桌子下面,用棉被把四面围住,以为这样可以躲避枪弹。

正在这时候,张姑太太和她的女儿琴到高家避难来了。琴的后面跟着一个年轻的女子—梅。因为张家的房屋被军队占了,她只得跟着逃到高家来。周氏忙给安排卧房,让梅住在淑华的房里。

枪炮声又响了。没有别的躲避办法,全家照觉新的提议到花园里去。松林尽头有个水阁,是一排三大间房屋,克明让高老太爷先进去住在中间一间;左右两间,一间住男主人,一间住女主人。

枪声炮声渐息。梅和琴推开临湖的窗,正看见一片清凉的水。新月高挂,增添了水上的凉意。梅幽幽地叹道:“唉,这一草一木,哪一样不给我唤起一段痛苦的回忆·····

琴吃惊地望了梅一眼,又看了一下后面,附耳说:“梅姐,你怎么在这儿说这种话,也不怕她们听见?往事不难忘记,何必自寻苦恼?”说到这里,身后起了脚步声,瑞珏牵着海臣走来。

瑞珏说:“梅表姐,我一直想跟你见面,常常听见他们说起你。”一面叫海臣喊表娘娘,海臣叫了两声,梅在他额头上吻了几下说:“大表妹,你真幸福,有这样一个好儿子。”声音却有点改变。琴忙用话岔开。

第二天,觉新兄弟出门打听消息。看当天的报纸,已经对敌军取消了“逆军”的称呼;地方绅士发了通电,呼吁张军长入城主持省政,领衔人是祖父的老朋友冯乐山。觉慧冷笑道:“又是这个不倒翁!

三人回家,走进花园里的水阁,向正在打牌的祖父报告了听到的消息。觉新见大家都在用心打牌,便走出了水阁。

他在玉兰树下立了一会,感到空虚,感到人生的缺陷。前面假山背后转出来一个人影,低着头慢慢走着,分明是梅。他不明白她为什么老是躲着他,便追了上去。

梅在一株桃树下站住了。他走到她面前,说: “梅,你还不肯饶恕我吗?”她望了他一会,淡淡地说: “大表哥,你并没有亏待我的地方。我何曾怨过你!我只是害怕多跟你见面,免得大家想起从前。”

觉新见她要走,叫住她,忍住泪说:“也许你明天就要回去了,你就忍心这样默默无语地跟我告别?我负了你,我也是没有办法啊!我结了婚,忘记了你······后来知道这几年你受够了苦····

梅低声哭起来,断续地说:“大表哥,此刻我心乱如麻,你叫我从何说起?”接着咳嗽了几声。追悔、同情和爱怜交织在一起,猛袭击着觉新的心。他挨近她,用手帕给她揩泪。

她接过手帕,自己把泪痕揩去,然后还给他,凄然地说:“这几年我哪一天不想念你······可是,我有母亲,你有大表嫂。大表嫂又那么好,连我也喜欢她。我不愿使你们痛苦。你担子重,可要保重身体啊····

她的话还没说完,淑华、淑英和琴走来了。淑华看见她的脸,故意惊讶地笑道:“大哥欺负你吗?怎么眼都哭肿了?”淑英看看觉新的脸,说:“怎么你也哭了?你们久别重逢,正该欢喜,怎么躲到这里相对而泣?”

琴忙拉淑英的袖子,示意她不要再说,因为瑞珏牵着海儿来了。淑英一口气说下去,阻拦不住,等她觉察时已来不及了。瑞珏听见淑英的话,又看见这个情形,不由得起了疑心。

她也不说什么,把海儿送到丈夫面前,对梅说:“梅表妹,不要难过,我们到别处走走,你要宽宽心才好。”说着扶着梅转过假山去了。

过了几天,战火平息,外面的秩序已经恢复。这天早晨,张姑太太和琴回家了。梅也要回家,被周氏和瑞珏留住。就在这天下午,梅的母亲钱氏来拜访周氏,两位老太太亲切地谈着别后的一切。

周氏拉钱太太打牌,梅和瑞珏作陪。不一会觉新从公司回来,瑞珏便起来让他坐下。他恰恰坐在梅的对面,心全不在牌上,时常发错牌。瑞珏便站在他后面指点,两人又亲密,又自然。

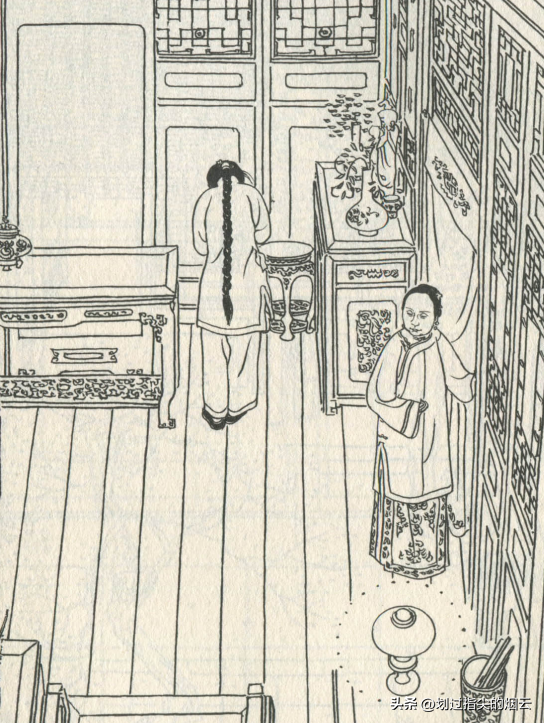

梅看在眼里,一阵心酸,想到自己今后寂寞凄凉的岁月,再也不能自持。她说要出去一会,站起来请瑞珏替她打牌。瑞珏不说什么,坐了下去,但两次抬头目送梅出房门的背影。

梅回到淑华的房里,躺在床上,越想越伤心,低声哭了许久,觉得心上似乎轻松了些,渐渐睡着了。后来瑞珏进来把她唤醒:“梅表妹,来了五婶,牌我让给她去打了。你哭过?告诉我什么事情?

梅装出笑容回答:“我没有哭。”瑞珏紧紧捏住她的一只手说:“你有心事,为什么不对我说真话?你难道不相信我真心想给你帮忙?”梅望着她温和善良的面容,迸出了一句:“大表嫂,你不能给我帮忙!”又哭了。

瑞珏抚着梅起伏的肩头,悲声说:“梅表妹,我知道你和觉新当初感情很好,他当初真不该娶我。我现在才明白他为什么那样爱梅花。梅表妹,我和你,还有他,三个人都错了。我真想我走开,让你们幸福地过日子··

梅坐起来,用手蒙住瑞珏的嘴。瑞珏把头俯在梅的肩上,低声啜泣。梅说:“大表嫂,是长辈把我们拆散的。你走开又有什么用?我同他今生是不能在一起的了,我不该来打扰你们,我决定跟母亲走···

梅不再哭,心里流着血和泪。瑞珏也不哭了,用亲切的声音说:“你的处境比我苦得多,你以后一定要常常来。我真是喜欢你,恨不得把心也交给你。你比我大一岁,就认我做妹妹吧。

梅把身子紧偎着瑞珏,过了片刻才说一句:“大表嫂,我真不知道要怎样谢你才好。”瑞珏把梅的头发理了一下,给她淡淡敷了点粉,自己也理了鬓角。两个人这才手牵手地出去。

张军长被推举为军事领袖,同时成了政治领袖,表示要施行新政。学生复了课,出版了几种新刊物。觉民、觉慧同几位同学也创办了一份《黎明周报》。觉慧特别热心,经常发表文章。

每个星期天,他们在少城公园池边茶棚里开周会,讨论各种社会问题。觉慧进到一个新的天地里,他几乎把那个纯洁的少女—鸣凤的爱情也暂时忘掉了。

鸣凤一点也不知道少爷们在外面的事情,她默默地热恋着觉慧。这天夜深人静的时候,她突然被唤到太太面前。周氏说:“鸣凤,今天老太爷吩咐下来,要送你到冯家去给冯乐山做小。”

这句话像刺刀刺进鸣凤的心。她伤心地哭着说:“太太,我不愿做小······我宁愿在公馆里做一辈子丫头。”她跪下来,苦苦哀求:“太太,请你不要把我送走······发点慈悲,可怜可怜我····

周氏说:“没有法子。老太爷的话,我不敢不听。无论如何,下月初一你一定要去。”鸣凤让周氏拉起来,痴痴地立了片刻,知道留在这里多说也没用,便慢慢地移动脚步。

天井里一片漆黑。暗淡的灯光从觉慧的房里射出来,鸣凤被这灯光吸引到窗下。可是玻璃窗被窗帷遮住,她看不见里面,只听到两支笔落在纸上的声音,知道觉慧和二少爷都没有睡。

她在窗板上轻轻敲了两下,盼望他走到窗前来揭起窗帷看她。但是没有动静,只听到落笔的声音。她忽然记起几个月前也曾有过跟这相似的情景,那时是他在窗外,她在房里;而那次的传闻三天后就要成为事实!

房里的灯光爱怜地抚着她的眼睛,她贪婪地看那灯光,一种欲望渐渐抓住她:她想不顾觉民也在房里跑进房去,跪在觉慧面前,向他哭诉,求他救他,她愿意永远服侍他,做他的奴隶······她决定要跑进去了。

然而,眼前一阵漆黑,房里的灯光突然灭了。她睁大眼睛,但是什么也看不见。无情的黑暗从四面八方包围着她。过了好一会,她才提起脚,摸索着走回自己的房间去。

从第二天起,鸣凤的态度完全变了。她害怕跟人接近。她看见一个人,就疑心她的事情已经被那人知道。“姨太太”、“小老婆”这些字眼,好像到处都有人指着她的后背在讲。

她非常想找到觉慧。但是他和觉民似乎比从前更忙,很早出去上学,很迟才回来,回来就关在房里写文章。她难得见觉慧一面,即使遇见了,他也不过温和地看她几眼,微笑一下。她向来觉得他的忙碌是正当的,从不怪他对她疏远。

然而只有两天的时间了,这么短!她必须跟觉慧谈一次话。无论如何她必须同他商量,看他有什么意见。他仿佛完全不知道这一回事。觉慧确实一点也不知道,他没有机会听见别人谈鸣凤的事。

月底终于到了。这一日在觉慧看来不过是这个月的最后一日,在鸣凤却是决定她命运的最后一天。晚上九点钟,她在觉慧的窗下徘徊,听见兄弟俩说话的声音,不敢进去,又不甘心走开。

好容易看见觉民出去了,她连忙走进房里,温柔地叫了一声:“三少爷。”觉慧抬起头惊讶地说:“鸣凤,是你!什么事?”她胆怯地说:“我想看看你······”她的话被他打断了。

他说:“你是不是怪我这几天不跟你说话?你不要疑心。你看我这几天真忙,又要读书,又要写文章,还有别的活动。再过两天,我要跟你谈许许多多事情。”她忍住泪说:“三少爷,我只想跟你说两句话·····

可是他说:“你没看见我忙吗?”他站起来,想带她到花园里去说一会话,可是他马上想起明天有一早要交的文章,又改变了主意。他忽然捧住她的脸,轻轻地在她的嘴上吻了一下,这是他第一次吻她。

他又埋下头去写字。她痴呆地站在那里,喃喃地念着: “再过两天…………”外面起了吹哨声,觉慧催她:“鸣凤,快去吧,二少爷来了。”她的眼泪流了下来,异常凄惨地叫了声:“三少爷!”便走出去了。

觉民进来就说:“刚才鸣凤来过了?唉,她又聪明,又漂亮,还识字,可惜得很!”觉慧放下笔问:“可惜什么?”觉民道:“你还不晓得?鸣凤明天就要嫁了,爷爷把她送给六十几岁的冯乐山做姨太太。鸣凤才十七岁!

觉慧跳起来就往外面走,一面拼命抓自己的头发。“明天!”“嫁!”“冯乐山!”这些字像皮鞭抽打着他的心。他恍然大悟:她刚才是来向他求救的,因为相信他的爱,又因为爱他,然而他不肯听她的哀诉把她遣走了!

去!必须到她那里去,去为自己赎罪。觉慧走到丫头老妈子住的房门前,轻轻推开门。屋里漆黑。他唤了两声鸣凤,没有人答应,想必她伤心得上床睡了。他不能进去把她叫起来,因为里面还睡着几个女佣。他只得走回自己房里。

鸣凤并不在屋里,却在花园里,她从觉慧那里出来,知道一点希望也没有了。她下了决心,一直走进花园,一路摸索着,来到她的目的地—湖畔。

平静的湖水在黑暗中发光。她回想着她和觉慧的许多往事。她太爱他了。她觉得他刚才的一吻还在她的唇上燃烧。她不怨他。她完全明白,她和他之间永远隔着一堵墙。她不能拉住他,只能放弃他。她应该去了。

她用极其温柔而凄楚的声音叫了两声:“三少爷!觉慧!”便纵身往湖里一跳······

觉慧一夜没有睡好。第二天在学校,他无法把心放到书上,不能不想到鸣凤。傍晚回家走进二门,正遇见冯家接人的轿子出来,轿子里传出低泣。觉慧相信鸣凤去了,永远去了。

仆人们在天井里议论。高忠骂了声:“老混蛋!”红着脸说:“太缺德了!鸣凤寻死了,用婉儿代替!横竖在他们眼里,丫头都不是人。看不出鸣凤倒是个烈性女子!

觉慧全听见了,走到高忠面前,抓住他的膀子疯狂地摇着:“告诉我,鸣凤是怎样自杀的?”高忠说:“三少爷,鸣凤是投湖死的······”觉慧放开高忠一声不响地朝花园走去。

觉民在湖畔找到觉慧,说:“你的事情我明白,我劝你还是忘记的好。”觉慧愤怒地说:“忘记?我永远不会忘记!我是杀死她的凶手!不单是我,这个家,这个社会都是凶手!

在高家,鸣凤的死和婉儿的嫁很快被人忘记了。高老太爷六十六岁生日那天,冯乐山也来了。淑华告诉觉民、觉慧:“冯姨太来了,就是婉儿呀!你们去看吗?在我屋里。

婉儿正在向瑞珏诉苦,见觉慧进来,连忙站起来叫了几声“三少爷”,弯下身去请安。觉慧还了礼,请她坐下。淑华忽然说: “三哥,今天有人给二哥提亲了,下回就轮到你头上。”觉慧惊疑地问:“哪个给二哥提亲?”

淑华说:“就是冯乐山,说的是他的侄孙女,跟二哥同岁,不过脾气很大。”觉慧骂道:“又是那个老混蛋!他还要害我们高家多少人?我马上告诉二哥去!

觉慧把消息告诉觉民时,觉新正奉了祖父的命令来征求觉民的意见。觉民的回答很简单:“大哥,你要我重演你的悲剧?我不愿意。我的亲事应当由我自己作主。”说着拉了觉慧就走。

他跟觉慧商量了:要反抗,反抗失败就逃走,决不屈服。觉民马上给琴写了封短信:“琴:现在有人给我提亲。我早已答应把自己交给你,决不会收回来,希望你信赖我。看我怎样勇敢地奋斗,怎样来赢得你吧!

觉民开始奋斗。他向继母要求取消冯家提亲的事,周氏说只能由祖父作主。几天以后,事情反而恶化了:张家姑母劝他不要再给琴补习英文,因为高家有人传言,觉民拒婚是受了姑母的指使,为的是把琴嫁给他。琴为此气得大哭。

不过两个星期,高家就要跟冯家交换庚帖,择吉下聘了。觉新哆哆嗦嗦地把觉民的意见向祖父解释了一下,祖父吼道:“我说是对的,哪个敢说不对?我说要怎样做,就要怎样做!

觉新只好对觉民说:“我看没有办法了。我劝你还是顺从爷爷吧。我们生在这个家庭里,就只有做牺牲者的资格。”觉民冷笑道:“好个不抵抗主义!好个作揖主义!”说完头也不回地走出去找觉慧。

第二天,觉慧把觉民的一封信交给觉新:“大哥,我做了我们家从来没有人敢做的事情,我实行逃婚了。我决定走自己的路,和旧势力奋斗到底。”觉新脸色变白,说:“我去把他找回来!”觉慧道:“你找不到。

高老太爷这一气非同小可,挣红脸大吼:“反了!他不要我给他定亲,那不行!你们一定把他找回来,让我责罚他!这都是洋学堂教坏了。从今以后,高家的子弟不准再进洋学堂!”觉新诺诺连声,拉觉慧退出了祖父的房间。

周氏的房间里开了个小小的家庭会议。周氏、觉新夫妇和淑华站在一边,一致劝觉慧说出觉民躲藏在哪里,要他把觉民叫回来。他们说了许多中听的话,但是觉慧完全拒绝了。

觉新毫无办法,躲在房里同瑞珏相对流泪。觉慧又交给他一封觉民的信。信上说:“帮助我和琴吧,你该想想,一个梅表姐已经够使人伤心了,难道还要制造出第二个梅表姐······”正在这时,仆人袁成进来报告:“钱太太差人来报丧,梅小姐今晨去世了。”

觉新沉着脸,吩咐仆人预备轿子。瑞珏哭着说:“我也要去。”觉新说:“你不要去,你有喜,经不起悲痛。”觉慧自语似的说:“苦恼还没有完结!还回有更可怕的事情。

到了钱家,觉新走进梅的房间。梅安静地躺在床上。他低声说了句:“梅,我来了。”他明白,纵然叫哑了声音,她也不会听见了。他跟她中间隔着一个“永恒”。他绝望地哭了起来。

觉新同姨母商量,很快安排了后事。陪伴梅的灵柩去城外殡所的,只有梅的母亲和弟弟、觉新、淑华和琴。觉慧来得最迟,赶上参加这凄凉的出殡。

殡所在一所大庙里。灵堂很快布置好了。钱太太伏在棺材上哭。琴想起梅的一生、她俩的友情和眼前的惨景,触动自己的心事,也忍不住大哭。觉新含着泪劝她们节哀。觉慧对他说:“回去吧。

觉慧是最后一个出去的。他向棺材四周绕了有一转,不哭,也没有悲哀。他说:“一些哭声,一些话,就把这个年轻的生命埋葬了。梅表姐,我恨不能把你从棺材里拉出来,让你睁开眼睛看个明白:你是怎样给人害死的!”

第二天午后,觉慧到张姑母家,琴正要他带一封信给躲在同学家里的觉民。她说:“我在信里说,我无论如何不做第二个梅姐。妈昨天也很感动,说她愿意给我帮忙了。”琴显出坚决的神情。

觉慧把信送给觉民后回家,在祖父房门前,见五婶哭诉她丈夫克定在外头讨姨太太,又听见祖父怒骂克定,克定供出了他还借了许多债,左右开弓地打着自己的脸颊。觉慧掉头走了。

高老太爷气病了。医药没有效力,道士作法念咒没用,陈姨太提出来的捉鬼也白搭。一天,觉慧去看祖父,祖父说:“你去把你二哥喊回来,冯家的亲事不提了。我怕我活不长了,我想看看他。”

觉慧赶忙通知了觉民,两人又奔到姑母家,把消息告诉了琴,这才慢慢地走回家。不料祖父房门前正一阵骚动,他们挤进去看时,祖父已在那里抽气,只说了句:“你们不要走,我要走了。”他的头便垂了下去。

表面上高家在忙办丧事,内骨子是克明、克定和克安忙着分家。两天后,觉新对两个兄弟和瑞珏说:“家分了,我得了爷爷遗命给的三千元西蜀公司股票,姑妈只得五百元。陈姨太倒分得一所公馆。

分家刚完,瑞珏生产的日子近了。陈姨太提出长辈的灵柩停在家里,产妇的血光会冲到死者身上,死者就会冒出血来,唯一的办法是把产妇迁出公馆,送到城外。

觉新没有说一句反抗的话。他告诉了瑞珏,瑞珏也不说一句抱怨的话,只是哭。她的哭声就是反抗的表示,但这也没有用,因为她没有力量保护自己,觉新没有力量保护她,她只好任人摆布。

第二天,觉新在城外租了一个小小的院子。他正给瑞珏收拾行李时,觉慧冲进房来说:“大哥,你疯了?你难道相信血光之灾的鬼话?你应当反抗!”觉新说:“我担不起不孝的罪名。

觉慧道:“大哥,你又屈服!你应该记得你已付过多大的代价!你要记住这是嫂嫂啊!”瑞珏连忙说:“三弟,你不要讲了,这不是你大哥的意思,这是我的意思。”觉慧道:“不,不是你的意思,也不是大哥的意思,这是他们的意思。”

觉新陪着瑞珏搬到城外的新居。这是什么样的新居啊!一排三间阴暗潮湿的房屋。矮小的纸窗,没有地板的泥地。

留下仆人张嫂和袁成,觉新只好走,因为晚了要关城门。瑞珏只好说:“你明天早些来。

觉新接连到瑞珏的新居去了三天,陈姨太对他警告了三次:“大少爷,请你记住,你千万不能进月房。

第四天,觉新照常出城到瑞珏的新居去,他刚把一只脚踏进门槛,就被张嫂推了出来。她说:“大少爷,你进来不得!太太、陈姨太她们吩咐过的。

砰的一声,房门关上了。忽然一阵阵痛苦的叫声从窗子里飞出来:“我痛啊!大少爷呢?张嫂,他为什么还不来看我?明轩,你在哪里?你为什么不来救我!”觉新浑身发抖,死命地捶门。

瑞珏的声音停止了。忽然在静寂中响起一个婴儿的声音。觉新说了句谢天谢地,他想她的痛苦快要完了。但是过了一会,忽然听到一个恐怖的叫声,是淑华带哭的声音:“她的手冰凉了!

门开了一条缝,接生婆抱着新生的婴儿传出一句话:“恭喜大少爷,是一位公子,可惜生下来就没有娘了!”

愤怒和悲哀抓住了觉新,他更猛烈地捶着门。但是两扇小门拦住了他最后的爱,不许他跟妻子诀别,不许他到她面前痛哭一场。

他突然明白了:这两扇小门并没有力量,真正夺去了他的妻子的,是整个制度,整个礼教,整个迷信。这一切全压在他的身上,夺去了他的青春,他的幸福,他爱的两个女人。他跪倒在门前,哭啊哭啊,不是在哭瑞珏,他是在哭自己。

瑞珏安葬后的一天晚上,觉新坐在房里,默默望着桌上他和瑞珏新婚的照片。觉慧走进来说:“大哥,我不能够在家里再住下去了。我要走!到上海,到北京,到任何地方去。总之要离开这个家。我一定要走!

觉新留不住觉慧。继母留他不住,谁也留他不住。几天后,是觉慧出发的日子。觉新和觉民送他,先到琴那里去告别。琴送给他一张照片。他说:“琴姐,我希望你们两个早点到上海来。”然后他们走向码头。

觉新和觉民立在岸上,觉慧立在船头。他们对望着,彼此不住地挥手。船慢慢从岸边退去,觉慧觉得眼光有点模糊,伸手揩了一下眼睛。

等他放下手来,已经找不到两个哥哥的影子了。眼前只是不停地向前流去的绿水。新的感情渐渐抓住了他,他清清楚楚地知道他离开家了。这可爱的绿水啊,它将把他带到未知的城市和未知人群中间去,在那里新的一切正在生长。